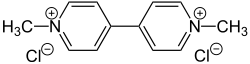

Paraquat

| Strukturformel | |||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||

| Allgemeines | |||||||||||||||||||

| Name | Paraquat | ||||||||||||||||||

| Andere Namen |

|

||||||||||||||||||

| Summenformel | C12H14Cl2N2 | ||||||||||||||||||

| Kurzbeschreibung |

farbloser Feststoff |

||||||||||||||||||

| Externe Identifikatoren/Datenbanken | |||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||

| Eigenschaften | |||||||||||||||||||

| Molare Masse | |||||||||||||||||||

| Aggregatzustand |

fest (Salze des Reinstoffs) |

||||||||||||||||||

| Dichte |

1,24 g·cm−3 |

||||||||||||||||||

| Schmelzpunkt |

Zersetzung bei 300 °C |

||||||||||||||||||

| Löslichkeit |

|

||||||||||||||||||

| Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||

| MAK |

Schweiz: 0,1 mg·m−3 (gemessen als einatembarer Staub) |

||||||||||||||||||

| Toxikologische Daten |

|

||||||||||||||||||

| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | |||||||||||||||||||

Paraquat ist eine quartäre Ammoniumverbindung aus der Familie der Bipyridin-Herbizide, die als Kontaktherbizid eingesetzt wird. Paraquat wurde 1955 von Imperial Chemical Industries entwickelt, deren Agrarsparte heute Teil von Syngenta ist, und kam 1962 erstmals unter dem Handelsnamen Gramoxone auf den Markt.

Es ist wegen seiner hohen Humantoxizität in vielen Ländern verboten, in einigen Ländern (u. a. USA, Japan, Neuseeland) jedoch weiter erlaubt.

Inhaltsverzeichnis

Synthese

Paraquat kann durch Reaktion von 4,4′-Bipyridin und Methylchlorid gewonnen werden. Ersteres entsteht durch Kupplung von Pyridin mit Natrium in flüssigem Ammoniak und Dehydrierung mit Sauerstoff.

Eigenschaften

In wässrigen Lösungen nimmt das Paraquat-Kation in einer reversiblen Reaktion Elektronen auf. Das dabei entstehende Radikal färbt die Lösung kräftig violett; daher wird die Verbindung gelegentlich als Methylviologen bezeichnet.

Wirkungsweise

Paraquat wird, insbesondere bei feucht-warmem Klima, sehr schnell durch Pflanzenoberflächen absorbiert. In den Chloroplasten werden Elektronen vom Photosystem I auf das Paraquat-Kation übertragen, das dadurch zum Paraquat-Radikal wird. Das Radikal gibt sein überschüssiges Elektron an ein Sauerstoffmolekül ab, es entsteht Hyperoxid. Hyperoxide sind chemisch sehr reaktiv und zerstören ungesättigte Fettsäuren in den Chloroplasten- und Zellmembranen. Da das Kation durch Elektronen immer wieder zum Radikal reduziert wird, setzt sich dieser Vorgang fort, bis das Photosystem zerstört ist. Die Zellmembran wird porös und es kommt zu Wasserverlust. Die Pflanzen vertrocknen bei sonnigem Wetter innerhalb weniger Stunden.

Verwendung

Pflanzenschutz

Paraquat wird gegen breitblättrige Pflanzen und Gräser eingesetzt. Da es die Rinde von Bäumen nicht durchdringt, kann es zur Unkrautbekämpfung in Obst- und Weingärten sowie beispielsweise in Kaffee-, Tee-, Ölpalmen- oder Bananenplantagen verwendet werden. Trotz seines häufigen Einsatzes gibt es nur wenige Fälle von Paraquat-Resistenz bei Unkräutern.

Seiner hohen Toxizität wegen ist Paraquat unter anderem in der EU und in der Schweiz seit langem verboten. In den USA wird Paraquat noch verwendet, in China wird es sukzessive aus dem Verkehr gezogen.

Schutz vor Wald- und Buschbränden

In Südafrika werden mithilfe von Paraquat Brandschneisen freigehalten, um Wald- und Buschbränden vorzubeugen. Paraquat wird auch verwendet, um Pflanzenmaterial schneller trocknen zu können. Beispielsweise führt es dazu, dass Ernterückstände nach dem Anbau von Ananas schneller trocknen und eher verbrannt werden können.

Parkinson-Induktion

Paraquat wird wie MPP+ auch zur Induktion von Morbus Parkinson in experimentellen Modellsystemen eingesetzt.

Umweltwirkungen

Die Giftigkeit für Fische ist von der Fischart und der Wasserhärte abhängig; eine Bioakkumulation wird bei Wassertieren nicht beobachtet.

Im Boden wird Paraquat von Tonmineralen und Humus gut absorbiert und daher kaum ausgewaschen. Durch die starke Adsorption wird die schädigende Wirkung von Paraquat abgepuffert, andererseits kann es so viele Jahre im Boden erhalten bleiben. Die Halbwertszeit (DT50-Wert) wird von der FAO mit 1000 Tagen angegeben. Auf der Oberfläche von Pflanzen und unter Lichteinwirkung werden Paraquatrückstände hingegen rasch zersetzt.

Paraquat ist nicht bienengefährlich; Für Vögel scheint Paraquat nur mäßig giftig zu sein.

Paraquat adsorbiert leicht an Oberflächen (Sediment, Schwebstoffe) und wird nur langsam abgebaut.

Zulassung

Paraquat ist weltweit in rund 100 Ländern zugelassen (darunter USA, Kanada, Australien, Japan, Neuseeland) und ist mittlerweile in über fünfzig Nationen verboten, in der Schweiz seit 1989, in der EU seit 2007. In der Schweiz hatte Syngenta jahrelang behauptet, Paraquat wegen fehlender Nachfrage vom Markt genommen zu haben. Der Bundesrat widersprach dieser Darstellung im Jahr 2002. Die Nichtregierungsorganisation Erklärung von Bern veröffentlichte 2011 ein Interview mit Urs Niggli, der bei der Forschungsanstalt Wädenswil für die Bewilligung zuständig war. Demnach hatte die Maag AG (heute Syngenta) in den 1980er-Jahren versucht, Paraquat in der Schweiz wieder auf den Markt zu bringen. Die Forschungsanstalt Wädenswil lehnte das Gesuch aus toxikologischen und ökotoxikologischen Gründen ab. Nach dem Großbrand von Schweizerhalle zog die Maag AG den Einspruch gegen diese Entscheidung zurück.

Der Europäische Gerichtshof hob am 11. Juli 2007 in erster Instanz die Zulassungsrichtlinie für Paraquat auf. Im Oktober 2007 wurde von Syngenta ein Wiederzulassungsantrag vorbereitet. Im Februar 2009 entschied sich dann Syngenta aus wirtschaftlichen Gründen, keinen neuen Antrag zu stellen. Am 1. April 2011 empfahl das „Chemical Review Committee“ der UNEP-/FAO-Rotterdam-Konvention die Aufnahme von Gramoxone® Super (Wirkstoff: 200 g Paraquat/L) in die „Prior Informed Consent (PIC) procedure“ der Rotterdam-Konvention. Jedoch wurde die Aufnahme in die PIC-Liste an der Vertragsparteienkonferenz von März/April 2013 von Guatemala und Indien blockiert. Die Diskussion wurde auf die nächste Vertragsparteienkonferenz im Jahr 2015 auf verschoben. Seit dieser wurde die Entscheidung immer weiter vertagt, sodass das Thema Gegenstand der nächsten Vertragsparteienkonferenz im Jahr 2022 sein wird.

Ein juristisches Gutachten aus dem Jahr 2011, welches im Auftrag des European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) und der Erklärung von Bern (EvB) erstellt wurde, kommt zum Schluss, dass Syngenta mit dem Verkauf seines Herbizids Paraquat in Entwicklungsländern elementare Menschenrechte missachtet. Seit Anfang 2021 ist der Export von Paraquat aus der Schweiz verboten.

Brasilien beschloss 2017, Paraquat aufgrund seiner gesundheitsschädigenden Wirkung mit einer dreijährigen Übergangsfrist zu verbieten.

Toxikologie

Die LD50 bei Ratten liegt bei 57–87 mg/kg Körpergewicht, für den Menschen wird die LD50 auf 35 mg/kg Körpergewicht geschätzt.

Paraquat führt zu vielen tödlichen Vergiftungsfällen. Früher kam es als rötlich-braune, geruchlose Lösung in den Handel. Wenn diese in leere Getränkeflaschen umgefüllt wurde, konnte sie mit Cola-Getränken oder Rotwein verwechselt werden. Zudem wird Paraquat häufig bei Suiziden verwendet.

Zur Vorbeugung wird Paraquat-Formulierungen seit Mitte der 1970er-Jahre meistens, jedoch nicht immer, ein auffälliger blauer Farbstoff, ein Stoff mit stechendem Geruch sowie ein schnell wirkendes Brechmittel zugesetzt.

Erste Symptome einer Vergiftung mit Paraquat sind häufig ein starkes Brennen im Mund und Hals, Schmerzen im Unterleib, Appetitlosigkeit, Schwindel, Erbrechen und Durchfall. Daneben können Kurzatmigkeit, Herzrasen, Nierenversagen, Schmerzen in der Lunge und Schädigungen der Leber auftreten.

Bei einer Paraquatvergiftung muss eine Sauerstoffgabe gut abgewogen werden, da sie zu einer Fibrosierung der Lunge führt. Ursächlich hierfür ist die Anreicherung von Paraquat im Lungengewebe. Der Sauerstoff regeneriert das Paraquat durch Oxidation und führt gleichzeitig zur Bildung von Wasserstoffperoxid-Radikalen, die vor allem die Lunge, aber auch Leber und Niere schädigen. Aus diesem Grund spielen Antioxidanzien bei der Paraquattoxizität eine herausragende Rolle.

Die Aufnahme einer tödlichen Dosis führt zu Krämpfen, Koordinationsstörungen und schließlich zu einer irreversiblen Lungenfibrose. Der Tod tritt nach einigen Tagen, manchmal erst nach mehreren Wochen ein.

Laut WHO beträgt die erlaubte Tagesdosis 0,004 mg/kg Körpergewicht. Bei Vergiftungen durch Paraquat wird die sofortige Gabe von Aktivkohle empfohlen, später gesteigerte Diurese, im Frühstadium auch Hämoperfusion. Neben primärer und sekundärer Giftelimination kommt der symptomatischen Therapie besondere Bedeutung zu. Es existiert kein Antidot.

Die US-Umweltbehörde EPA stufte Paraquat als möglicherweise krebserregend und als schwach mutagen ein. Bei hohen Dosen kann eine fruchtschädigende Wirkung auftreten.

Problematisch ist der Einsatz von Paraquatpräparaten durch Kleinbauern in Entwicklungsländern, die Pflanzenschutzmittel oft ohne die notwendigen Schutzmaßnahmen anwenden. So werden die Mittel häufig unsachgemäß gelagert, es wird keine Schutzbekleidung getragen bzw. sogar barfuß und in nicht körperbedeckender Kleidung gearbeitet, Kinder sind bei der Feldarbeit anwesend und Mindestabstände zu Gewässern werden mangelhaft oder gar nicht eingehalten. Die Folgen sind teils schwere und chronische Erkrankungen. Ein Grund für die unsachgemäße Verwendung ist, dass die Benutzungshinweise für viele der Anwender unverständlich sind, da sie nicht lesen können oder eine andere Sprache sprechen. Entwicklungspolitische Organisationen werfen den Herstellern vor, sich nicht für eine Verbesserung der Situation einzusetzen, da dies den Umsatz beeinträchtigen könne.

Weiteres

Mordserie in Japan

1985 wurden in Fukuyama und Hiroshima mindestens zwölf Menschen mit Getränken vergiftet, die durch einen unbekannten Täter mit Paraquat vergiftet worden waren. Der Modus Operandi war stets derselbe: Auf der Oberseite von Getränkeautomaten oder im Automaten wurden scheinbar nicht zu beanstandende Getränkedosen zurückgelassen, die durch das darin enthaltene geschmackslose Paraquat ihre Finder töteten.

Nachdem auf diese Art und Weise zwölf Menschen getötet worden waren, wurden durch viele Automatenbetreiber Warnungen an den Automaten befestigt, auf denen dringend davon abgeraten wurde, aus herrenlosen Dosen zu trinken. Nachdem diese Warnungen veröffentlicht worden waren, kam es zu keinen weiteren Vergiftungen. Der oder die Täter wurden nie gefasst.

Suizidale Verwendung

Der Ex-Syngenta-Forscher Jon Heylings fordert, dass dem Pflanzenschutzmittel Gramoxone, welches den Wirkstoff Paraquat enthält, deutlich mehr Brechmittel beigefügt werden sollte, um Suizide zu verhindern. Syngenta weist diese Forderung mit Blick auf den aktuellen Forschungsstand zurück, da die Beimischung von mehr Brechmittel sogar zu einer höheren Toxizität führen könne.