Furanfettsäuren

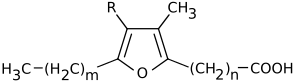

Furanfettsäuren (FFA, von engl. furan fatty acids), auch F-Säuren genannt, sind eine Gruppe von Fettsäuren, die einen Furanring enthalten. An einer Position des Furanringes befindet sich ein unverzweigter Carbonsäurerest, an einer anderen Position ein Alkylrest. Die natürlichen Furanfettsäuren sind zudem am Furanring einfach oder zweifach methylsubstituiert. Sie sind in einer Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten nachweisbar.

Carboxylsubstituierte F-Säuren bezeichnet man als Urofuransäuren. Urofuranfettsäuren sind Stoffwechselprodukte der Furanfettsäuren, die sich beispielsweise im menschlichen Harn (Namensgebung) nachweisen lassen.

|

Die allgemeine Struktur von Furanfettsäuren | ||

| Die am häufigsten vorkommenden methylsubstituierten Furanfettsäuren | ||

| m | n | R |

| 2 | 8 | CH3 |

| 4 | 8 | H |

| 4 | 8 | CH3 |

| 2 | 10 | CH3 |

| 4 | 10 | H |

| 4 | 10 | CH3 |

| 4 | 12 | H |

| 4 | 12 | CH3 |

Inhaltsverzeichnis

Vorkommen

Furanfettsäuren finden sich vor allem im Leberfett von Fischen, in Krebstieren und Hornkorallen. Daneben kommen sie auch in der Leber von Rindern und Ratten, sowie im Humanblut vor; entweder in freier Form oder in Triglyceriden gebunden oder an Cholesterin verestert. In Fischen ist die Konzentration an Furanfettsäuren in der Leber nach Hungerperioden besonders hoch.

Furanfettsäuren können in einer Vielzahl von Organismen und Produkten, wie beispielsweise Butter oder Butterschmalz, nachgewiesen werden. Man geht mittlerweile davon aus, dass diese Verbindungsklasse ubiquitär ist.

Sämtliche Vorkommen von Furanfettsäuren in Tieren beruhen auf der Aufnahme und Akkumulation von Furanfettsäuren aus pflanzlichen Bestandteilen. Im menschlichen Blut beträgt der Gesamtgehalt an Furanfettsäuren etwa 50 ng/ml. Pro Tag scheidet ein Mensch zwischen 0,5 und 3 mg an Urofuransäuren – dem Stoffwechselprodukt der Furansäuren – aus. Tiere sind nicht in der Lage F-Säuren zu synthetisieren. Größere Mengen an Furanfettsäuren produzieren vor allem Algen, aber auch einige Pflanzen und Mikroorganismen. Diese dienen Fischen und Säugern als Nahrung und die so zugeführten Furanfettsäuren werden in Phospholipide und Cholesterinester eingebaut.

Funktion und physiologische Wirkung

Furanfettsäuren sind reaktive Verbindungen. Durch Photooxidation,Autoxidation oder katalysiert durch Lipoxygenase-1 sind sie leicht oxidierbar. Unter Lichteinwirkung entsteht aus Furanfettsäuren in der Reaktion mit Singulett-Sauerstoff der Aromastoff 3-Methyl-2,4-nonandion (MND), der einen heuartigen Geruch aufweist und beispielsweise im Grünen Tee enthalten ist.

Furanfettsäuren sind sehr effektive Radikalfänger. Dabei entstehen Dioxoen-Fettsäuren, die selbst sehr instabil sind und mit Thiolen, wie beispielsweise Cystein oder Glutathion, Thioether bilden. Als potente Antioxidantien fangen sie speziell Hydroxyl-Radikale ab. Man vermutet daher, dass dies in verschiedenen biologischen Systemen ihre Hauptfunktion ist. Sie hemmen außerdem die durch Singulett-Sauerstoff induzierte Hämolyse der Erythrozyten (Auflösung der roten Blutkörperchen).

Pflanzen und Algen bilden mittels Biosynthese aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren (PUFA, von engl. polyunsaturated fatty acids) die Furanfettsäuren. Diese dienen dabei offensichtlich dem Schutz vor freien Radikalen, die in diesen Organismen durch die Einwirkung von Sonnenlicht erzeugt werden.

Vereinzelt wird spekuliert, dass die ursprünglich den Omega-3-Fettsäuren zugeschriebenen gesundheitsfördernden Eigenschaften möglicherweise nicht auf diese, sondern auf die ebenfalls im Fisch enthaltenen Furanfettsäuren zurückzuführen sein könnten. Eine klinische Studie zeigt bei der Gabe von isolierten Omega-3-Fettsäuren, wie beispielsweise Eicosapentaensäure (EPA) oder Docosahexaensäure (DHA), an Patienten, die bereits einen Myokardinfarkt hatten, bezüglich kardiovaskulären Effekten keinen signifikanten Unterschied gegenüber einem Placebo.

Die genauen pathologischen Wirkungen der Furanfettsäuren sind noch nicht im Detail geklärt und Gegenstand aktueller Forschungsprojekte. Man vermutet neben der antioxidativen Wirkung auch antitumorale (gegen bösartige Tumoren) und antithrombotische (gegen Thrombose gerichtete) Effekte. 2002 wurden xenohormonelle Eigenschaften für die beiden Furanfettsäuren 9,(12)-Oxy-10,13-dihydroxystearinsäure und 10,(13)-Oxy-9,12-dihydroxystearinsäure beobachtet. Bei In-vitro-Versuchen an MCF-7-Zellen (Brustkrebszellen mit Estrogenrezeptor) wurden mitogene Eigenschaften sowie eine Beeinflussung des Östrus festgestellt. Bei letzterem wurde der Übergang zum Metöstrus initiiert.In vivo wurde an weiblichen Farbratten eine Reduzierung der Paarungswilligkeit nach der Gabe von Furanfettsäuren beobachtet. Allerdings wurde weder eine estrogene noch eine anti-estrogene Aktivität nachgewiesen. Bei Hühnern wurden keinerlei negative Effekte auf Nahrungsaufnahme, Fertilität, Ei-Gewicht, Schalenstärke der Eier und andere reproduktive Parameter nach der gezielten Gabe von Furanfettsäuren festgestellt.

Entdeckung

Furanfettsäuren wurden erstmals 1966 von L. J. Morris und Kollegen als Bestandteil eines aus Samen von Exocarpos cupressiformis (eine Pflanze aus der Ordnung der Sandelholzartigen) gewonnenen Öls nachgewiesen. Jahre später stellte man mit anderen Analysemethoden fest, dass das Öl von Exocarpos cupressiformis nicht die von Morris beschriebene Furanfettsäure 9,12-Epoxyoctadeca-9,11-diensäure enthält, sondern dass diese erst bei der Probenaufbereitung durch Oxidation von Hydroxyfettsäuren, bei der basenkatalysierten Umesterung für die von Morries und Kollegen verwendete Argentationschromatographie, entstanden ist. 1974 wurden Furanfettsäuren von Robert L. Glass und Kollegen erstmals im Hecht (Esox lucius) mittels Gaschromatographie und nachgeschalteter Massenspektroskopie (GC-MS) identifiziert.

Weiterführende Literatur

- N. Hinrichsen: Synthese und Analytik von Furanfettsäuren. Dissertation, Universität Hamburg, 2009, ISBN 3-86853-028-2

- V. M. Dembitsky, T. Rezanka: Furan fatty acids of some brackish invertebrates from the Caspian sea. In: Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology 114, 1996, S. 317–320 doi:10.1016/0305-0491(96)00063-6

- M. R. Prinsep, J. W. Blunt, M. H. Munro: Isolation of the furan fatty acid, (8Z,11Z,14Z,17Z)-3,6-epoxyeicos-3,5,8,11,14,17-hexenoic acid from the New Zealand sponge Hymeniacidon hauraki In: J Nat Prod. 57, 1994, S. 1557–1559 doi:10.1021/np50113a014 PMID 7853004

- H. G. Wahl: Die Bedeutung von Furanfettsäuren als Inhaltsstoffe von Fischölpräparaten. In: GIT Labor-Fachzeitschrift 4, 1988, S. 368–372.

- K. Ishii, H. Okajima, Y. Okada, H. Watanabe: Studies on furan fatty acids of salmon roe phospholipids In: J Biochem. 103, 1988, S. 836–839 PMID 3182753

- G. Spiteller: Furanfettsäuren. In: Nachrichten aus Chemie, Technik und Laboratorium. 35, 1987, S. 1240–1243 doi:10.1002/nadc.19870351204

- C. H. Rahn u. a.: Synthesis of naturally occurring furan fatty acids. In: J Org Chem. 44, 1979, S. 3420–3424 doi:10.1021/jo01333a036

- R. L. Glass, T. P. Krick, D. M. Sand, C. H. Rahn, H. Schlenk: Furanoid fatty acids from fish lipids In: Lipids 10, 1975, S. 695–702 PMID 1196019

- R. Jónsdóttir, P. Hamaguchi, G. Ólafsdóttir, T. Wang: Antioxidants from Icelandic marine sources. (PDF-Datei; 429 kB), Mai 2010.