Kugelstoßen

Kugelstoßen (auch Kugelstoß) ist eine Wurfdisziplin der Leichtathletik, bei der eine Metallkugel durch explosionsartiges Strecken des Arms möglichst weit gestoßen wird. Der Wettkämpfer hat zum Schwungholen einen Kreis mit einem Durchmesser von 2,13 Metern (7 englische Fuß) zur Verfügung. Der Stoß wird nur als gültiger Versuch gewertet, wenn der Sportler den Kreis nach dem Aufschlagen der Kugel kontrolliert nach hinten verlässt. Im Wettkampf stehen drei Versuche zur Verfügung. Weitere drei gibt es für die besten acht Stoßer.

Kugelstoßen ist auch eine Teildisziplin im Mehrkampf (Siebenkampf, Zehnkampf). Es gibt auch bei den Highland Games und beim Sportabzeichen dem Kugelstoßen ähnliche Disziplinen. Der Weltrekord der Männer steht bei 23,38 m, der der Frauen bei 22,63 m. Zum Programm der Olympischen Spiele gehört das Kugelstoßen für die Männer seit 1896 und für die Frauen seit 1948. Bei den Paralympics liegt der Weltrekord bei 14,99 m bei den Männern und bei 13,96 m bei den Frauen.

Bereits bei der erstmaligen Teilnahme von Frauen an den Deutschen Meisterschaften, am 14./15. August 1920, gehörte das Kugelstoßen zum Wettkampfprogramm (zusammen mit 100-Meter-Lauf, 4-mal-100-Meter-Staffel und Weitsprung).

Inhaltsverzeichnis

Geschichte und Regeln

Stoß- und Wurfwettbewerbe mit schweren Steinen gab es schon in der Antike. Homer berichtet darüber beispielsweise in der Ilias. Wahrscheinlich ist das Kräftemessen mittels Weitwurf schwerer Gegenstände auch schon seit viel früherer Zeit Bestandteil der menschlichen Kulturgeschichte, da es eine Variation natürlicher Bewegungsabläufe ist. Später wurden Metallstücke, Kanonenkugeln und andere geeignete Gegenstände verwendet.

Die bis heute gültigen Maße und Gewichte (für Männer) wurden im Jahr 1860 festgelegt. Das Gewicht der Kugel beträgt 7,260 kg. Gestoßen wurde damals noch aus einem Quadrat mit 7 Fuß (2,135 Meter) Seitenlänge. 1906 wurde aus dem Quadrat ein Kreis mit diesem Maß als Durchmesser. Bei den Frauen wiegt die Kugel genau 4 kg. Auf diese Masse einigte sich die Frauensport-Föderation FSFI 1926, nachdem zuvor mit 3,25- und 5-kg-Kugeln gestoßen wurde.

Die Kugel muss laut Reglement vollkommen rund sein, und die äußere Hülle darf nicht weicher als Messing sein, ansonsten kann sie aus einem beliebigen Material bestehen. Der Schwerpunkt muss in der Mitte liegen. Die meisten Kugeln im Wettkampfsport bestehen aus Eisenlegierungen mit oder ohne farbige Beschichtung; für den Schulsport und Training kommen auch andere Materialien in Frage. Der Durchmesser muss zwischen 110 und 130 Millimeter (Männer) bzw. 95 und 110 Millimeter (Frauen) betragen. In den Jugend- und Seniorenklassen werden je nach Altersgruppe andere Gewichte gestoßen. Die Bandbreite schwankt dabei von 2 bis zu 6 Kilogramm.

Der Stoßring ist in Abwurfrichtung mit einem bogenförmigen Balken (meist aus Holz) von wenigen Zentimeter Höhe versehen, der während des Versuchs vom Athleten nur an der Innenseite berührt werden darf. Der Abwurfsektor wurde von der IAAF zum 1. Januar 2003 von 40° auf 34,92° Öffnungswinkel verkleinert. Die Kugel muss innerhalb des Kreissektors aufkommen. Sie darf nach Beginn des Versuchs nicht unter Schulterhöhe gesenkt und nicht geworfen werden. Der Athlet darf den Ring nicht verlassen, solange die Kugel nicht aufgekommen ist. Außerdem darf nicht über bzw. auf den Balken getreten werden. Gemessen wird die Weite vom inneren Rand des Rings bis zur Einschlagstelle (nächster Eindruck zum Ring). Der Kreis darf nach dem Abwurf nur nach hinten oder zur Seite verlassen werden, damit der Stoß gültig gewertet wird.

Meilensteine

- Männer

- Erster offizieller Weltrekord: 15,54 m, Ralph Rose (USA), 1909

- Erste Weite über 16 Meter: 16,04 m, Emil Hirschfeld (GER), 1928

- Erste Weite über 17 Meter: 17,40 m, Jack Torrance (USA), 1934

- Erste Weite über 18 Meter: 18,00 m, Parry O’Brien (USA), 1953

- Erste Weite über 19 Meter: 19,06 m, Parry O’Brien (USA), 1956

- Erste Weite über 20 Meter: 20,06 m, Bill Nieder (USA), 1960

- Erste Weite über 21 Meter: 21,52 m, Randy Matson (USA), 1965

- Erste Weite über 22 Meter: 22,86 m, Brian Oldfield (USA), 1975

- Erste Weite über 22 Meter: 22,00 m, Alexander Baryschnikow (URS), 1976

- Erste Weite über 23 Meter: 23,06 m, Ulf Timmermann (DDR), 1988

° Da Oldfield zu dieser Zeit als Berufssportler für die International Track Association startete, hat die IAAF auch nach dessen Reamateurisierung 1980 die Leistung nicht anerkannt.

- Frauen

- Erster offizieller Weltrekord: 10,15 m, Violette Gouraud-Morris (FRA), 1924

- Erste Weite über 11 Meter: 11,32 m, Ruth Lange (GER), 1927

- Erste Weite über 12 Meter: 12,85 m, Grete Heublein (GER), 1929

- Erste Weite über 13 Meter: 13,70 m, Grete Heublein (GER), 1931

- Erste Weite über 14 Meter: 14,38 m, Gisela Mauermayer (GER), 1934

- Erste Weite über 15 Meter: 15,02 m, Anna Andrejewa (URS), 1950

- Erste Weite über 16 Meter: 16,20 m, Galina Sybina (URS), 1953

- Erste Weite über 17 Meter: 17,25 m, Tamara Press (URS), 1959

- Erste Weite über 18 Meter: 18,55 m, Tamara Press (URS), 1962

- Erste Weite über 19 Meter: 19,07 m, Margitta Gummel (DDR), 1968

- Erste Weite über 20 Meter: 20,09 m, Nadeschda Tschischowa (URS), 1969

- Erste Weite über 21 Meter: 21,03 m, Nadeschda Tschischowa (URS), 1972

- Erste Weite über 22 Meter: 22,32 m, Helena Fibingerová (TCH), 1977

Bedeutende Sportler

- Zwei Olympiasiege

- Ralph Rose (USA), 1904 und 1908

- Parry O’Brien (USA), 1952 und 1956

- Tamara Press (URS), 1960 und 1964

- Tomasz Majewski (POL), 2008 und 2012

- Valerie Adams (NZL), 2008 und 2012

- Vier Weltmeistertitel

- Drei Weltmeistertitel

- Werner Günthör (SUI) 1987, 1991 und 1993

- Astrid Kumbernuss (GER), 1995, 1997 und 1999

- John Godina (USA), 1995, 1997 und 2001

Der erste Star des Kugelstoßens war Anfang des 20. Jahrhunderts der US-Amerikaner Ralph Rose, dessen Weltrekord von 15,54 m rund 18 Jahre lang nicht überboten werden konnte. Er gewann 1904 bei den Olympischen Spielen in St. Louis mit 19 Jahren die Goldmedaille und war damit der bisher jüngste Olympiasieger aller Zeiten im Kugelstoßen. Er konnte seinen Erfolg bei den Spielen 1908 in London vier Jahre später wiederholen.

Zwischen 1952 und 1956 beherrschte der US-Amerikaner William Patrick O'Brien jr. diese Disziplin. 116 Wettbewerbe hintereinander blieb er ungeschlagen. Er gewann zwei olympische Goldmedaillen und gilt als Begründer der O'Brien-Technik (Rückenstoß- oder Angleittechnik), die heute noch verwendet wird.

Zwischen 1972 und 1976 dominierte Brian Oldfield das Kugelstoßen. Da er aber als Berufssportler für die International Track Association startete, wurden seine mit der Drehstoßtechnik erzielten Leistungen zwar bewundert, aber von der IAAF nicht anerkannt. Anschließend beherrschte der DDR-Athlet Udo Beyer oft die internationale Konkurrenz. Von 1977 bis 1987 war er elfmal in ununterbrochener Folge DDR-Meister, verbesserte dreimal (1978, 1983 und 1986) den Weltrekord auf zuletzt 22,64 m, gewann bei Olympia 1976 Gold, 1980 Bronze, war mehrfach Europameister und Weltcupsieger, zweimal Hallenweltmeister und gewann zahlreiche bedeutende internationale Sportfeste. Obwohl er nach den Olympischen Spielen 1988 schon seinen Rücktritt erklärt hatte, trat er nach der politischen Wende in der DDR wieder in den Ring, wurde 1992 Deutscher Meister und beendete nach der Olympiateilnahme in Barcelona (in der Qualifikation ausgeschieden) im gleichen Jahr endgültig seine Karriere.

Mitte der 1980er Jahre begann die große Zeit von Beyers designiertem Nachfolger, schärfstem Rivalen und gutem Freund Ulf Timmermann. Er stieß als erster die Kugel über 23 Meter (23,06 m) weit und wurde 1988 Olympiasieger. Bis 2004 schaffte es kein Athlet, mehr Wettkämpfe mit Weiten über 22 Metern zu beenden als Ulf Timmermann. Timmermann zählte mit ca. 115 bis 120 kg Wettkampfgewicht eher zu den „Leichtgewichten“ seiner Sportart, galt aber bei vielen Fachleuten als der beste Techniker. 1992 beendete er nach einem fünften Platz in Barcelona zusammen mit Beyer seine internationale Karriere.

Der Dritte „Große“ im europäischen Kugelstoßen war der Schweizer Werner Günthör, der 1986 Europameister und 1987, 1991 und 1993 Weltmeister wurde. 1988 gewann er bei den Olympischen Spielen in Seoul Bronze.

Bei den Frauen dürfte nur die Deutsche Astrid Kumbernuss eine vergleichbare Erfolgsliste aufzuweisen haben. Sie wurde drei Mal Weltmeisterin (1995, 1997, 1999) und Olympiasiegerin 1996 in Atlanta.

Die erste offiziell registrierte Weltrekordlerin war 1934 Gisela Mauermayer aus Deutschland. So dominant wie bei den Männern die US-Amerikaner waren bei den Frauen die Sportlerinnen der UdSSR, die bis in die 1960er Jahre das Maß aller Dinge darstellten. Erst Margitta Gummel aus der DDR konnte Ende der Sechziger in diese Phalanx einbrechen. Ihr folgten weitere DDR-Sportlerinnen wie Ilona Slupianek (1980er Jahre), die sich mit den sowjetischen Athletinnen in den Sieger- und Rekordlisten abwechselten.

Technik

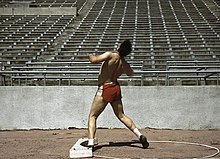

Die Kugel wird auf die Fingerwurzeln der Wurfhand gelegt und seitlich neben dem Kinn am Hals gehalten.

Für den Schulsport und das Erlernen empfehlen Sportwissenschaftler den Standstoß bzw. den Stoß mit Nachstellschritt. Dabei wird der Oberkörper nur leicht geneigt und bewegt sich in einer Streck-Drehbewegung mit Beinunterstützung von einer seitlichen Grundposition in Abstoßrichtung.

Die O’Brien-Technik (auch: Rückenstoß- oder Angleittechnik) wurde in den 1950er Jahren vom US-Amerikaner Parry O’Brien eingeführt, der damit mehrere Jahre das Kugelstoßen dominierte. Dabei dreht sich der Athlet in stark gebeugter Haltung mit dem Rücken zur Stoßrichtung ein und dreht sich in einem flüssigen Bewegungsablauf in die gestreckte Abstoßphase, wobei ein Bein während der Halbdrehung zusätzlichen Schwung verleiht. Während des Abstoßes wird das Gewicht auf das Schwungbein verlagert.

Die Drehstoßtechnik wurde 1976 vom sowjetischen Kugelstoßer Alexandr Baryschnikow eingeführt, der damit erstmals die 22-Meter-Marke erreichte. Der Athlet vollführt dabei eine eineinhalbfache Drehung, bei der das Gewicht von einem Bein auf das andere verlagert wird. Die durch die Drehung verursachte Beschleunigung des Körpers wird auf die Kugel übertragen. Diese Technik kann für besonders schwere Athleten von Vorteil sein, ist aber auch die technisch anspruchsvollste.

Die Vorteile der Drehstoßtechnik kommen nur bei optimalem Bewegungsablauf und extrem guter Koordinationsfähigkeit zur Geltung. Deshalb beherrschte die Angleittechnik mit Athleten wie Udo Beyer, Ulf Timmermann und Werner Günthör auch lange Zeit danach noch die großen internationalen Wettbewerbe. Erst seit Ende der 1990er Jahre wurde die Drehstoßtechnik mit Siegen US-amerikanischer Athleten wieder zunehmend beliebter.

Bis dahin galt, dass sich das Angleiten mehr für große athletische Sportler eignen würde, während der Drehstoß für etwas kleinere, aber sehr schwere Stoßer Vorteile habe. Erfolge wie die des 2,03 Meter großen Ryan Crouser sprechen jedoch dafür, dass auch sehr große Athleten dank moderner Trainingstechniken in der Lage sind, aus der Drehstoßtechnik Vorteile zu ziehen. Ausschlaggebend ist dabei die optimale Übertragung der Körperkraft auf den Beschleunigungsweg der Kugel. Bei der Drehstoßtechnik ist der Beschleunigungsweg bei optimaler Ausführung in der Ausstoßphase leicht länger. Allerdings wird ein Teil der Kraft darauf verwendet, der Zentrifugalkraft der Kugel während der Drehung entgegenzuwirken.

Warum die Drehstoßtechnik bei Frauen bislang nur selten erfolgreich eingesetzt wird, ist noch nicht eindeutig geklärt. Als Grund wird erstens das im Verhältnis zum Körper geringere Kugelgewicht genannt, wodurch auch die erzeugte Gegenkraft geringer ausfällt. Zweitens spielt wohl die höhere Elastizität der Hüftmuskulatur eine Rolle, welche eine saubere Ausführung der Technik erschwert. Drittens ist die Belastung auf die Gelenke aufgrund der explosiveren zweiten Hälfte größer im Vergleich zum kontinuierlicheren Beschleunigen beim Angleiten – das Eindrehen dient schließlich mehr der Vorspannung als der Beschleunigung in Wurfrichtung.

Die Physik des Kugelstoßens

Optimale Wurfparabel

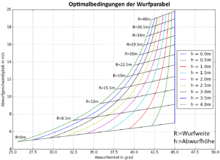

Die Bahnkurve, die die Kugel bei einem Stoß zurücklegt, unterliegt den Gesetzen der Physik. Dabei ist in der Praxis nur die Form der Wurfparabel aufgrund der Schwerkraft interessant. Einflüsse von Luftwiderstand und Aerodynamik können praktisch vernachlässigt werden. In der nebenstehenden Abbildung ist zum einen die Flugbahn der Kugel und die mathematische Beschreibung zusammengefasst. Des Weiteren sind auch die Formeln der Optimal-Bedingungen angegeben.

Die Kugel bewegt sich auf einer Parabel (Wurfparabel), deren Start- und Landepunkt asymmetrisch zum Scheitelpunkt liegen, weil sich der Anfangspunkt der Parabel etwa zwei Meter (gestreckte Wurfhand des Athleten) über dem Endpunkt befindet. Daher ist die maximale Wurfweite zu erreichen, wenn die Kugel etwa in einem Winkel von 37° bis 41° zur Horizontalen weggestoßen wird. Der optimale Winkel hängt von der Größe des Athleten ab. Dazu ist nebenstehend eine Abbildung zu sehen, in welcher die Optimalbedingungen passend zu der Wurfweite und der Abwurfhöhe aufgetragen sind. Auf der Abszisse ist der optimale Winkel abzulesen und auf der Ordinate die zugehörige Abwurfgeschwindigkeit.

Selbstverständlich ist die Reichweite auch von der Stoßgeschwindigkeit abhängig.

Verhältnis von Muskelkraft und Wurfweite

Mit der doppelten Kraft kann eine Masse in der gleichen Zeit auf die doppelte Geschwindigkeit beschleunigt werden (Geschwindigkeit = Zeit mal Kraft/Masse). Allerdings ist der Beschleunigungsweg im Kugelring begrenzt, weshalb einem kräftigeren Athleten weniger Zeit zur Ausführung des Stoßes zur Verfügung steht. Ein Athlet muss im Prinzip viermal so stark sein, um eine doppelte Abwurfgeschwindigkeit zu erreichen.

Eine doppelte Abwurfgeschwindigkeit führt bei der idealen Parabel ohne Berücksichtigung einer Abwurfhöhe zu einer vierfachen Wurfweite, sodass dort Kraft und Wurfweite proportional sind. Unter Einbezug einer Abwurfhöhe stellt sich die Situation jedoch anders dar. Schwächere Werfer profitieren stärker von der Abwurfhöhe, da der optimale Abwurfwinkel für sie flacher ist und damit eine höhere Horizontalgeschwindigkeit (im Vergleich zu 45 Grad) erlaubt. Hinzu kommt, dass eine Erhöhung der Kraft typischerweise mit einer Erhöhung der Körpermasse einhergeht, sodass die Muskelkraft überproportional steigen muss, um die Kugel zu beschleunigen.

Im Ergebnis wird eine Verdoppelung der Muskelkraft eines Athleten zu einer deutlich unterproportionalen Verbesserung der Weite führen, bei jeweils optimaler technischer Ausführung.

Rekorde und Dopingproblematik

- Frauen: seit 1987: Natalja Lissowskaja, 22,63 m

- Männer: seit 1990 bis 2021: Randy Barnes, 23,12 m

Allein das Alter der Rekordweiten von 1987 und 1990 lässt die Frage aufkommen, warum sie so lange Bestand haben. Vorher wurde der Rekord bei den Männern seit 1948 im Durchschnitt etwa alle 2,5 Jahre um 34 Zentimeter verbessert, bei den Frauen alle 2 Jahre um rund 45 Zentimeter. Seit Mitte der 1990er-Jahre gingen bei allen internationalen Wettkämpfen die Spitzenweiten auffällig stark zurück. 22 Meter (Männer) bzw. 21 Meter (Frauen) sind seitdem Weiten, die nur noch sehr selten übertroffen werden.

Ein herausragendes Beispiel bot der Frauenwettkampf bei den Olympischen Sommerspielen 2012, den zunächst die Weißrussin Nadseja Astaptschuk überlegen mit 21,36 Meter gewann. Nach Aberkennung ihrer Goldmedaille aufgrund zweier während der Spiele genommenen und positiv getesteten Dopingproben wurde nachträglich Valerie Adams aus Neuseeland zur Olympiasiegerin mit lediglich 20,70 Meter. Sie hatte schon vier Jahre zuvor in Peking mit 20,56 Meter die größte Weite erzielt.

Dass im Leistungssport seit Jahrzehnten mit Doping gearbeitet wurde, ist bekannt. Rekorde garantieren hohe Einnahmen. Besonders die Leichtathletik wurde und wird immer wieder von Skandalen belastet, wenn Spitzenathleten der Einnahme unerlaubter Mittel zur Leistungssteigerung überführt werden. Bei manchen Frauen führten die Hormonbehandlungen zur unübersehbaren Vermännlichung. Außerdem drohen den Sportlern gesundheitliche Spätfolgen, die oft bis zur Invalidität führen.

Im Kugelstoßen war lange Zeit eine Spitzenplatzierung nur durch Anwendung anaboler Steroide oder anderer Dopingpräparate möglich. 1992 in Barcelona gingen erstmals in der olympischen Geschichte alle drei Medaillen in einem Wettkampf an zuvor des Dopings überführte Sportler. Der damalige Olympiasieger Mike Stulce wurde später ebenso als Wiederholungstäter lebenslang gesperrt wie der Inhaber des noch gültigen Weltrekords Barnes. Cottrell J. Hunter, Weltmeister von 1999, ging 2000 den Dopingfahndern ins Netz.

Statistik

Medaillengewinner der Olympischen Spiele

Männer

| Jahr | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |

|---|---|---|---|

| 1896 |

Vereinigte Staaten |

Griechenland |

Griechenland |

| 1900 |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

| 1904 |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

| 1906 |

Vereinigte Staaten |

Ungarn |

Schweden |

| 1908 |

Vereinigte Staaten |

Vereinigtes Konigreich |

Vereinigte Staaten |

| 1912 |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

| 1920 |

Finnland |

Finnland |

Vereinigte Staaten |

| 1924 |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

| 1928 |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

Deutschland |

| 1932 |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

Tschechoslowakei |

| 1936 |

Deutsches Reich NS |

Finnland |

Deutsches Reich NS |

| 1948 |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

| 1952 |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

| 1956 |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

Tschechoslowakei |

| 1960 |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

| 1964 |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

Ungarn |

| 1968 |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

Sowjetunion |

| 1972 |

Polen |

Vereinigte Staaten |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

| 1976 |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

Sowjetunion |

Sowjetunion |

| 1980 |

Sowjetunion |

Sowjetunion |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

| 1984 |

Italien |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

| 1988 |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

Vereinigte Staaten |

Schweiz |

| 1992 |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

Vereintes Team |

| 1996 |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

Ukraine |

| 2000 |

Finnland |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

| 2004 |

Vereinigte Staaten |

Danemark |

Spanien |

| 2008 |

Polen |

Vereinigte Staaten |

Belarus |

| 2012 |

Polen |

Deutschland |

Vereinigte Staaten |

| 2016 |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

Neuseeland |

| 2020 |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

Neuseeland |

Frauen

| Jahr | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |

|---|---|---|---|

| 1948 |

Frankreich |

Italien |

Osterreich |

| 1952 |

Sowjetunion |

Deutschland |

Sowjetunion |

| 1956 |

Sowjetunion |

Sowjetunion |

Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch |

| 1960 |

Sowjetunion |

Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch |

Vereinigte Staaten |

| 1964 |

Sowjetunion |

Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch |

Sowjetunion |

| 1968 |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

Sowjetunion |

| 1972 |

Sowjetunion |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

Bulgarien |

| 1976 |

Bulgarien |

Sowjetunion |

Tschechoslowakei |

| 1980 |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

Sowjetunion |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

| 1984 |

Deutschland BR |

Rumänien |

Australien |

| 1988 |

Sowjetunion |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

China Volksrepublik |

| 1992 |

Vereintes Team |

China Volksrepublik |

Deutschland |

| 1996 |

Deutschland |

China Volksrepublik |

Russland |

| 2000 |

Belarus |

Russland |

Deutschland |

| 2004 |

Kuba |

Deutschland |

nicht vergeben |

| 2008 |

Neuseeland |

Kuba |

China Volksrepublik |

| 2012 |

Neuseeland |

China Volksrepublik |

China Volksrepublik |

| 2016 |

Vereinigte Staaten |

Neuseeland |

Ungarn |

| 2020 |

China Volksrepublik |

Vereinigte Staaten |

Neuseeland |

Medaillengewinner der Weltmeisterschaften

Männer

| Jahr | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |

|---|---|---|---|

| 1983 |

Polen |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

Tschechoslowakei |

| 1987 |

Schweiz |

Italien |

Vereinigte Staaten |

| 1991 |

Schweiz |

Norwegen |

Sowjetunion |

| 1993 |

Schweiz |

Vereinigte Staaten |

Ukraine |

| 1995 |

Vereinigte Staaten |

Finnland |

Vereinigte Staaten |

| 1997 |

Vereinigte Staaten |

Deutschland |

Vereinigte Staaten |

| 1999 |

Vereinigte Staaten |

Deutschland |

Ukraine |

| 2001 |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

Finnland |

| 2003 |

Belarus |

Vereinigte Staaten |

Ukraine |

| 2005 |

Vereinigte Staaten |

Niederlande |

Deutschland |

| 2007 |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

Belarus |

| 2009 |

Vereinigte Staaten |

Polen |

Deutschland |

| 2011 |

Deutschland |

Kanada |

Belarus |

| 2013 |

Deutschland |

Vereinigte Staaten |

Kanada |

| 2015 |

Vereinigte Staaten |

Deutschland |

Jamaika |

| 2017 |

Neuseeland |

Vereinigte Staaten |

Kroatien |

| 2019 |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

Neuseeland |

| 2022 |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

Vereinigte Staaten |

Frauen

| Jahr | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |

|---|---|---|---|

| 1983 |

Tschechoslowakei |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

| 1987 |

Sowjetunion |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

| 1991 |

China Volksrepublik |

Sowjetunion |

Sowjetunion |

| 1993 |

China Volksrepublik |

Russland |

Deutschland |

| 1995 |

Deutschland |

China Volksrepublik |

Bulgarien |

| 1997 |

Deutschland |

Ukraine |

Deutschland |

| 1999 |

Deutschland |

Deutschland |

Russland |

| 2001 |

Belarus |

Deutschland |

Ukraine |

| 2003 |

Russland |

Belarus |

Ukraine |

| 2005 |

Russland |

Neuseeland |

Deutschland |

| 2007 |

Neuseeland |

Belarus |

Deutschland |

| 2009 |

Neuseeland |

Deutschland |

China Volksrepublik |

| 2011 |

Neuseeland |

Belarus |

Vereinigte Staaten |

| 2013 |

Neuseeland |

Deutschland |

China Volksrepublik |

| 2015 |

Deutschland |

China Volksrepublik |

Vereinigte Staaten |

| 2017 |

China Volksrepublik |

Ungarn |

Vereinigte Staaten |

| 2019 |

China Volksrepublik |

Jamaika |

Deutschland |

| 2022 |

Vereinigte Staaten |

China Volksrepublik |

Niederlande |

Siehe auch

- Medaillengewinner bei Olympischen Spielen

- Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften

- Medaillengewinnerinnen bei Olympischen Spielen

- Medaillengewinnerinnen bei Weltmeisterschaften

Weltrekordentwicklung

Männer

| Weite (m) | Name | Datum | Ort |

|---|---|---|---|

| 15,54 |

Vereinigte Staaten 46 |

21. August 1909 | San Francisco |

| 15,79 |

Deutsches Reich |

6. Mai 1928 | Breslau |

| 15,87 |

Vereinigte Staaten 48 |

29. Juni 1928 | Amsterdam |

| 16,04 |

Deutsches Reich |

26. August 1928 | Bochum |

| 16,04 |

Tschechoslowakei |

4. Oktober 1931 | Brno |

| 16,05 |

Polen 1928 |

29. Juni 1932 | Poznań |

| 16,16 |

Vereinigte Staaten 48 |

27. August 1932 | Freeport |

| 16,20 |

Tschechoslowakei |

24. September 1932 | Prag |

| 16,48 |

Vereinigte Staaten 48 |

21. April 1934 | Palo Alto |

| 16,80 |

Vereinigte Staaten 48 |

21. April 1934 | Des Moines |

| 16,89 |

Vereinigte Staaten 48 |

30. Juni 1934 | Milwaukee |

| 17,40 |

Vereinigte Staaten 48 |

5. August 1934 | Oslo |

| 17,68 |

Vereinigte Staaten 48 |

17. April 1948 | Lawrence |

| 17,79 |

Vereinigte Staaten 48 |

28. Juli 1949 | Oslo |

| 17,82 |

Vereinigte Staaten 48 |

29. April 1950 | Los Angeles |

| 17,90 |

Vereinigte Staaten 48 |

20. August 1950 | Visby |

| 17,95 |

Vereinigte Staaten 48 |

22. August 1950 | Eskilstuna |

| 18,00 |

Vereinigte Staaten 48 |

9. Mai 1953 | Fresno |

| 18,04 |

Vereinigte Staaten 48 |

5. Juni 1953 | Compton |

| 18,42 |

Vereinigte Staaten 48 |

8. Mai 1954 | Los Angeles |

| 18,43 |

Vereinigte Staaten 48 |

11. Juni 1954 | Los Angeles |

| 18,54 |

Vereinigte Staaten 48 |

11. Juni 1954 | Los Angeles |

| 18,62 |

Vereinigte Staaten 48 |

5. Mai 1956 | Salt Lake City |

| 18,69 |

Vereinigte Staaten 48 |

15. Juni 1956 | Los Angeles |

| 19,06 |

Vereinigte Staaten 48 |

3. September 1956 | Eugene |

| 19,25 |

Vereinigte Staaten 48 |

1. November 1956 | Los Angeles |

| 19,25 |

Vereinigte Staaten 48 |

28. März 1959 | Santa Barbara |

| 19,30 |

Vereinigte Staaten 49 |

11. August 1959 | Albuquerque |

| 19,38 |

Vereinigte Staaten 49 |

5. März 1960 | Los Angeles |

| 19,45 |

Vereinigte Staaten 49 |

19. März 1960 | Palo Alto |

| 19,67 |

Vereinigte Staaten 49 |

26. März 1960 | Los Angeles |

| 19,99 |

Vereinigte Staaten 49 |

2. April 1960 | Austin |

| 20,06 |

Vereinigte Staaten |

12. August 1960 | Walnut |

| 20,08 |

Vereinigte Staaten |

18. Mai 1962 | Los Angeles |

| 20,10 |

Vereinigte Staaten |

4. April 1964 | Los Angeles |

| 20,20 |

Vereinigte Staaten |

29. Mai 1964 | Los Angeles |

| 20,68 |

Vereinigte Staaten |

25. Juli 1964 | Los Angeles |

| 21,52 |

Vereinigte Staaten |

8. Mai 1965 | College Station |

| 21,78 |

Vereinigte Staaten |

22. April 1967 | College Station |

| 21,82 |

Vereinigte Staaten |

5. Mai 1973 | San José |

| 21,85 |

Vereinigte Staaten |

21. Februar 1976 | Honolulu |

| 22,00 |

Sowjetunion 1955 |

10. Juni 1976 | Paris |

| 22,11* | Deutschland Demokratische Republik 1949 |

12. September 1976 | Zschopau |

| 22,15 |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

6. Juli 1978 | Göteborg |

| 22,22 |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

25. Juni 1983 | Los Angeles |

| 22,62 |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

22. September 1985 | Berlin |

| 22,64 |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

20. August 1986 | Berlin |

| 22,72 |

Italien |

12. August 1987 | Viareggio |

| 22,84 |

Italien |

12. August 1987 | Viareggio |

| 22,91 |

Italien |

12. August 1987 | Viareggio |

| 23,06 |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

22. Mai 1988 | Chania |

| 23,12 |

Vereinigte Staaten |

20. Mai 1990 | Westwood |

| 23,37 |

Vereinigte Staaten |

18. Juni 2021 | Eugene |

* Der Stoß erfüllte formal alle Bedingungen für den Weltrekord, aufgrund politischer Entscheidungen wurde er aber vom Deutschen Turn- und Sportbund (DTSB) nicht anerkannt und in der Folgezeit vertuscht. Die offizielle Anerkennung steht trotz der 1993 erreichten Eintragung in den Bestenlisten der Deutschen Gesellschaft für Leichtathletikdokumentation (DGLD) noch aus.

Frauen

* Weltrekord wurde von der Frauensport-Organisation FSFI anerkannt, bevor die Internationale Leichtathletik-Föderation IAAF Frauen-Weltrekorde im Kugelstoßen registrierte.

| Weite (m) | Name | Datum | Ort |

|---|---|---|---|

| 10,15 * |

Frankreich |

14. Juli 1924 | Paris |

| 10,84 * |

Deutsches Reich |

28. Mai 1927 | Prag |

| 11,32 * |

Deutsches Reich |

6. August 1927 | Breslau |

| 11,52 * |

Deutsches Reich |

3. Juni 1928 | Berlin |

| 11,96 * |

Deutsches Reich |

15. Juli 1928 | Berlin |

| 12,85 * |

Deutsches Reich |

21. Juli 1929 | Frankfurt am Main |

| 12,88 * |

Deutsches Reich |

28. Juni 1931 | Paris |

| 13,70 * |

Deutsches Reich |

16. August 1931 | Bielefeld |

| 14,38 |

NS-Staat |

15. Juli 1934 | Warschau |

| 14,59 |

Sowjetunion 1923 |

4. August 1948 | Moskau |

| 14,86 |

Sowjetunion 1923 |

30. Oktober 1949 | Tiflis |

| 15,02 |

Sowjetunion 1923 |

9. November 1950 | Ploiești |

| 15,28 |

Sowjetunion 1923 |

26. Juli 1952 | Helsinki |

| 15,37 |

Sowjetunion 1923 |

20. September 1952 | Frunse |

| 15,42 |

Sowjetunion 1923 |

1. Oktober 1952 | Frunse |

| 16,20 |

Sowjetunion 1923 |

9. Oktober 1953 | Malmö |

| 16,28 |

Sowjetunion 1923 |

14. September 1954 | Kiew |

| 16,29 |

Sowjetunion 1955 |

5. September 1955 | Leningrad |

| 16,67 |

Sowjetunion 1955 |

15. November 1955 | Tiflis |

| 16,76 |

Sowjetunion 1955 |

13. Oktober 1956 | Taschkent |

| 17,25 |

Sowjetunion 1955 |

26. April 1959 | Naltschik |

| 17,42 |

Sowjetunion 1955 |

16. Juli 1960 | Moskau |

| 17,78 |

Sowjetunion 1955 |

13. August 1960 | Moskau |

| 18,55 |

Sowjetunion 1955 |

10. Juni 1962 | Leipzig |

| 18,55 |

Sowjetunion 1955 |

12. September 1962 | Belgrad |

| 18,59 |

Sowjetunion 1955 |

19. September 1965 | Kassel |

| 18,67 |

Sowjetunion 1955 |

28. April 1968 | Sotschi |

| 18,87 |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

22. September 1968 | Frankfurt (Oder) |

| 19,07 |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

20. Oktober 1968 | Mexiko-Stadt |

| 19,61 |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

20. Oktober 1968 | Mexiko-Stadt |

| 19,72 |

Sowjetunion 1955 |

30. Mai 1969 | Moskau |

| 20,09 |

Sowjetunion 1955 |

13. Juli 1969 | Chorzów |

| 20,10 |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

11. September 1969 | Berlin |

| 20,10 |

Sowjetunion 1955 |

16. September 1969 | Athen |

| 20,43 |

Sowjetunion 1955 |

16. September 1969 | Athen |

| 20,43 |

Sowjetunion 1955 |

29. August 1971 | Moskau |

| 20,63 |

Sowjetunion 1955 |

19. Mai 1972 | Sotschi |

| 21,03 |

Sowjetunion 1955 |

7. September 1972 | München |

| 21,20 |

Sowjetunion 1955 |

28. August 1973 | Lwiw |

| 21,45 |

Sowjetunion 1955 |

29. September 1973 | Warna |

| 21,57 |

Tschechoslowakei |

21. September 1974 | Gottwaldov |

| 21,60 |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

6. August 1975 | Berlin |

| 21,67 |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

30. Mai 1976 | Karl-Marx-Stadt |

| 21,87 |

Bulgarien 1971 |

3. Juli 1976 | Belmeken |

| 21,89 |

Bulgarien 1971 |

5. Juli 1976 | Belmeken |

| 21,99 |

Tschechoslowakei |

26. Juli 1976 | Opava |

| 22,32 |

Tschechoslowakei |

20. August 1977 | Nitra |

| 22,36 |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

2. Mai 1980 | Celje |

| 22,45 |

Deutschland Demokratische Republik 1949 |

11. Mai 1980 | Potsdam |

| 22,53 |

Sowjetunion |

27. Mai 1984 | Sotschi |

| 22,60 |

Sowjetunion |

7. Juni 1987 | Moskau |

| 22,63 |

Sowjetunion |

7. Juni 1987 | Moskau |

Weltbestenliste

Männer

Alle Kugelstoßer mit einer Weite von 21,81 m oder weiter. Letzte Veränderung: 16. März 2023

- 23,37 m Vereinigte Staaten

Ryan Crouser, Eugene, 18. Juni 2021

Ryan Crouser, Eugene, 18. Juni 2021 - 23,23 m Vereinigte Staaten

Joe Kovacs, Zürich, 7. September 2022

Joe Kovacs, Zürich, 7. September 2022 - 23,12 m Vereinigte Staaten

Randy Barnes, Westwood, 20. Mai 1990

Randy Barnes, Westwood, 20. Mai 1990 - 23,06 m Deutschland Demokratische Republik 1949

Ulf Timmermann, Chania, 22. Mai 1988 (deutscher Rekord)

Ulf Timmermann, Chania, 22. Mai 1988 (deutscher Rekord)

- 22,91 m Italien

Alessandro Andrei, Viareggio, 12. August 1987

Alessandro Andrei, Viareggio, 12. August 1987 - 22,90 m Neuseeland

Tomas Walsh, Doha, 5. Oktober 2019

Tomas Walsh, Doha, 5. Oktober 2019 - 22,86 m Vereinigte Staaten

Brian Oldfield, El Paso, 10. Mai 1975

Brian Oldfield, El Paso, 10. Mai 1975 - 22,75 m Schweiz

Werner Günthör, Bern, 23. August 1988 (Schweizer Rekord)

Werner Günthör, Bern, 23. August 1988 (Schweizer Rekord)

- 22,67 m Vereinigte Staaten

Kevin Toth, Lawrence, 19. April 2003

Kevin Toth, Lawrence, 19. April 2003 - 22,64 m Deutschland Demokratische Republik 1949

Udo Beyer, Berlin, 20. August 1986

Udo Beyer, Berlin, 20. August 1986 - 22,61 m Brasilien

Darlan Romani, Palo Alto, 30. Juni 2019

Darlan Romani, Palo Alto, 30. Juni 2019 - 22,54 m Vereinigte Staaten

Christian Cantwell, Gresham, 5. Juni 2004

Christian Cantwell, Gresham, 5. Juni 2004 - 22,52 m Vereinigte Staaten

John Brenner, Walnut, 26. April 1987

John Brenner, Walnut, 26. April 1987 - 22,51 m Vereinigte Staaten

Adam Nelson, Portland, 18. Mai 2002

Adam Nelson, Portland, 18. Mai 2002 - 22,44 m Vereinigte Staaten

Darrell Hill, Brüssel, 31. August 2017

Darrell Hill, Brüssel, 31. August 2017 - 22,43 m Vereinigte Staaten

Reese Hoffa, London, 3. August 2007

Reese Hoffa, London, 3. August 2007 - 22,32 m Polen

Michał Haratyk, Władysławowo, 3. August 2019

Michał Haratyk, Władysławowo, 3. August 2019 - 22,29 m Vereinigte Staaten

Josh Awotunde, Eugene, 17. Juli 2022

Josh Awotunde, Eugene, 17. Juli 2022 - 22,28 m Vereinigte Staaten

Ryan Whiting, Doha, 10. Mai 2013

Ryan Whiting, Doha, 10. Mai 2013 - 22,25 m Polen

Konrad Bukowiecki, Chorzów, 14. September 2019

Konrad Bukowiecki, Chorzów, 14. September 2019 - 22,24 m Russland

Sergei Smirnow, Tallinn, 21. Juni 1986

Sergei Smirnow, Tallinn, 21. Juni 1986 - 22,22 m Luxemburg

Bob Bertemes, Luxemburg, 4. August 2019

Bob Bertemes, Luxemburg, 4. August 2019 - 22,21 m Kanada

Dylan Armstrong, Calgary, 25. Juni 2011

Dylan Armstrong, Calgary, 25. Juni 2011 - 22,20 m Vereinigte Staaten

John Godina, Carson, 22. Mai 2005

John Godina, Carson, 22. Mai 2005 - 22,20 m Deutschland

David Storl, Lausanne, 9. Juli 2015

David Storl, Lausanne, 9. Juli 2015 - 22,12 m Neuseeland

Jacko Gill, Auckland,16. März 2023

Jacko Gill, Auckland,16. März 2023 - 22,10 m Sowjetunion

Sergei Gawrjuschin, Tiflis, 31. August 1986

Sergei Gawrjuschin, Tiflis, 31. August 1986 - 22,10 m Vereinigte Staaten

Cory Martin, Tucson, 23. Mai 2010

Cory Martin, Tucson, 23. Mai 2010 - 22,02 m Vereinigte Staaten

Dave Laut, Koblenz, 25. August 1982

Dave Laut, Koblenz, 25. August 1982 - 22,01 m Tschechien

Tomáš Staněk, Schönebeck, 2. Juni 2017

Tomáš Staněk, Schönebeck, 2. Juni 2017 - 22,00 m Sowjetunion

Alexander Baryschnikow, Colombes, 10. Juli 1976

Alexander Baryschnikow, Colombes, 10. Juli 1976 - 21,99 m Italien

Leonardo Fabbri, Padua, 30. August 2020

Leonardo Fabbri, Padua, 30. August 2020 - 21,99 m Italien

Zane Weir, Leiria, 13. März 2022

Zane Weir, Leiria, 13. März 2022 - 21,98 m Vereinigte Staaten

Gregg Tafralis, Los Gatos, 13. Juni 1992

Gregg Tafralis, Los Gatos, 13. Juni 1992 - 21,97 m Sudafrika

Janus Robberts, Eugene, 2. Juni 2001

Janus Robberts, Eugene, 2. Juni 2001 - 21,96 m Sowjetunion

Michail Kostin, Wizebsk, 20. Juli 1986

Michail Kostin, Wizebsk, 20. Juli 1986 - 21,96 m Jamaika

O’Dayne Richards, Rabat, 16. Juli 2017

O’Dayne Richards, Rabat, 16. Juli 2017 - 21,95 m Polen

Tomasz Majewski, Stockholm, 30. Juli 2009

Tomasz Majewski, Stockholm, 30. Juli 2009 - 21,94 m Kroatien

Filip Mihaljević, Karlovac, 5. Juni 2021

Filip Mihaljević, Karlovac, 5. Juni 2021 - 21,93 m Tschechoslowakei

Remigius Machura, Prag, 23. August 1987

Remigius Machura, Prag, 23. August 1987 - 21,92 m Vereinigtes Konigreich

Carl Myerscough, Sacramento, 13. Juni 2003

Carl Myerscough, Sacramento, 13. Juni 2003 - 21,92 m Vereinigte Staaten

Payton Otterdahl, Eugene, 18. Juni 2021

Payton Otterdahl, Eugene, 18. Juni 2021 - 21,88 m Serbien

Armin Sinančević, Bar, 1. Mai 2021

Armin Sinančević, Bar, 1. Mai 2021 - 21,87 m Vereinigte Staaten

Cottrell J. Hunter, Sacramento, 15. Juli 2000

Cottrell J. Hunter, Sacramento, 15. Juli 2000 - 21,85 m Vereinigte Staaten

Terry Albritton, Honolulu, 21. Februar 1976

Terry Albritton, Honolulu, 21. Februar 1976 - 21,83 m Italien

Nick Ponzio, Leiria, 13. März 2022

Nick Ponzio, Leiria, 13. März 2022 - 21,82 m Vereinigte Staaten

Al Feuerbach, San José, 5. Mai 1973

Al Feuerbach, San José, 5. Mai 1973 - 21,82 m Vereinigte Staaten

Mike Stulce, Brenham, 9. Mai 1990

Mike Stulce, Brenham, 9. Mai 1990 - 21,82 m Vereinigte Staaten

Andy Bloom, Doha, 5. Oktober 2000

Andy Bloom, Doha, 5. Oktober 2000 - 21,81 m Ukraine

Jurij Bilonoh, Kiew, 3. Juli 2003

Jurij Bilonoh, Kiew, 3. Juli 2003

- Österreichischer Rekord: 20,79 m Klaus Bodenmüller, Linz, 13. Juni 1987

Frauen

Alle Kugelstoßerinnen mit einer Weite von 20,47 Metern oder weiter.

Letzte Veränderung: 26. Juni 2022 2022

- 22,63 m Sowjetunion

Natalja Lissowskaja, Moskau, 7. Juni 1987

Natalja Lissowskaja, Moskau, 7. Juni 1987 - 22,45 m Deutschland Demokratische Republik 1949

Ilona Slupianek, Potsdam, 11. Mai 1980 (deutscher Rekord)

Ilona Slupianek, Potsdam, 11. Mai 1980 (deutscher Rekord) - 22,32 m Tschechoslowakei

Helena Fibingerová, Nitra, 20. August 1977

Helena Fibingerová, Nitra, 20. August 1977 - 22,19 m Deutschland BR

Claudia Losch, Hainfeld, 23. August 1987

Claudia Losch, Hainfeld, 23. August 1987 - 21,89 m Bulgarien

Iwanka Christowa, Belmeken (BUL), 4. Juli 1976

Iwanka Christowa, Belmeken (BUL), 4. Juli 1976 - 21,86 m Deutschland Demokratische Republik 1949

Marianne Adam, Leipzig, 23. Juni 1979

Marianne Adam, Leipzig, 23. Juni 1979 - 21,76 m China Volksrepublik

Li Meisu, Shijiazhuang, 23. April 1988

Li Meisu, Shijiazhuang, 23. April 1988 - 21,73 m Sowjetunion

Natalja Achrimenko, Leselidse (GEO), 21. Mai 1988

Natalja Achrimenko, Leselidse (GEO), 21. Mai 1988 - 21,69 m Ukraine

Wita Pawlysch, Budapest, 20. August 1998

Wita Pawlysch, Budapest, 20. August 1998 - 21,66 m China Volksrepublik

Sui Xinmei, Peking, 9. Juni 1990

Sui Xinmei, Peking, 9. Juni 1990 - 21,61 m Bulgarien

Werschinija Wesselinowa, Sofia, 21. August 1982

Werschinija Wesselinowa, Sofia, 21. August 1982 - 21,58 m Deutschland Demokratische Republik 1949

Margitta Pufe, Erfurt, 28. Mai 1978

Margitta Pufe, Erfurt, 28. Mai 1978 - 21,58 m Belarus

Nadseja Astaptschuk, Minsk, 18. Juli 2012

Nadseja Astaptschuk, Minsk, 18. Juli 2012 - 21,57 m Deutschland Demokratische Republik 1949

Ines Müller, Athen, 16. Mai 1988

Ines Müller, Athen, 16. Mai 1988 - 21,53 m Sowjetunion

Nunu Abaschydse, Kiew, 20. Juni 1984

Nunu Abaschydse, Kiew, 20. Juni 1984 - 21,52 m China Volksrepublik

Huang Zhihong, Peking, 27. Juni 1990

Huang Zhihong, Peking, 27. Juni 1990 - 21,46 m Russland

Larissa Peleschenko, Moskau, 26. August 2000

Larissa Peleschenko, Moskau, 26. August 2000 - 21,45 m Sowjetunion

Nadeschda Tschischowa, Warna, 29. September 1973

Nadeschda Tschischowa, Warna, 29. September 1973 - 21,43 m Deutschland BR

Eva Wilms, München, 17. Juni 1977

Eva Wilms, München, 17. Juni 1977 - 21,42 m Sowjetunion

Swetlana Kratschewskaja, Moskau, 24. Juli 1980

Swetlana Kratschewskaja, Moskau, 24. Juli 1980 - 21,31 m Deutschland Demokratische Republik 1949

Heike Hartwig, Athen, 16. Mai 1988

Heike Hartwig, Athen, 16. Mai 1988 - 21,27 m Deutschland Demokratische Republik 1949

Liane Schmuhl, Cottbus, 26. Juni 1982

Liane Schmuhl, Cottbus, 26. Juni 1982 - 21,24 m Neuseeland

Valerie Adams, Daegu, 29. August 2011

Valerie Adams, Daegu, 29. August 2011 - 21,22 m Deutschland

Astrid Kumbernuss, Göteborg, 5. August 1995

Astrid Kumbernuss, Göteborg, 5. August 1995 - 21,21 m Deutschland Demokratische Republik 1949

Kathrin Neimke, Rom, 5. September 1987

Kathrin Neimke, Rom, 5. September 1987 - 21,19 m Deutschland Demokratische Republik 1949

Helma Knorscheidt, Berlin, 24. Mai 1984

Helma Knorscheidt, Berlin, 24. Mai 1984 - 21,10 m Deutschland Demokratische Republik 1949

Heidi Krieger, Stuttgart, 26. August 1986

Heidi Krieger, Stuttgart, 26. August 1986 - 21,08 m Sowjetunion

Walentyna Fedjuschyna, Leselidse (GEO), 15. Mai 1988

Walentyna Fedjuschyna, Leselidse (GEO), 15. Mai 1988 - 21,06 m Vereintes Team

Swetlana Kriweljowa, Barcelona, 7. August 1992

Swetlana Kriweljowa, Barcelona, 7. August 1992 - 21,05 m Tschechoslowakei

Zdeňka Šilhavá, Prag, 23. Juli 1983

Zdeňka Šilhavá, Prag, 23. Juli 1983 - 21,01 m Bulgarien

Iwanka Petrowa-Stojtschewa, Sofia, 28. Juli 1979

Iwanka Petrowa-Stojtschewa, Sofia, 28. Juli 1979 - 21,00 m Rumänien

Mihaela Loghin, Formia, 30. Juni 1984

Mihaela Loghin, Formia, 30. Juni 1984 - 21,00 m Deutschland Demokratische Republik 1949

Cordula Schulze, Potsdam, 21. Juli 1984

Cordula Schulze, Potsdam, 21. Juli 1984 - 20,96 m Kuba

Belsy Laza, Mexiko-Stadt, 2. Mai 1992

Belsy Laza, Mexiko-Stadt, 2. Mai 1992 - 20,95 m Bulgarien

Elena Stojanowa, Sofia, 14. Juni 1980

Elena Stojanowa, Sofia, 14. Juni 1980 - 20,91 m Bulgarien

Swetla Mitkowa-Sinirtas, Sofia, 24. Mai 1987

Swetla Mitkowa-Sinirtas, Sofia, 24. Mai 1987 - 20,82 m Russland

Irina Korschanenko, Rostow, 30. Mai 1998

Irina Korschanenko, Rostow, 30. Mai 1998 - 20,80 m Tschechoslowakei

Soňa Vašícková, Prag, 2. Juni 1988

Soňa Vašícková, Prag, 2. Juni 1988 - 20,77 m Deutschland

Christina Schwanitz, Peking, 2. Mai 2015

Christina Schwanitz, Peking, 2. Mai 2015 - 20,72 m Deutschland Demokratische Republik 1949

Grit Haupt-Hammer, Neubrandenburg, 11. Juni 1987

Grit Haupt-Hammer, Neubrandenburg, 11. Juni 1987 - 20,70 m Belarus

Natallja Michnewitsch, Minsk, 8. Juli 2008

Natallja Michnewitsch, Minsk, 8. Juli 2008 - 20,63 m Vereinigte Staaten

Michelle Carter, Rio de Janeiro, 12. August 2016

Michelle Carter, Rio de Janeiro, 12. August 2016 - 20,61 m Kuba

María Elena Sarría, Havanna, 22. Juli 1982

María Elena Sarría, Havanna, 22. Juli 1982 - 20,61 m Belarus

Janina Karoltschyk-Prawalinskaja, Edmonton, 5. August 2001

Janina Karoltschyk-Prawalinskaja, Edmonton, 5. August 2001 - 20,60 m Sowjetunion

Marina Antonjuk, Tscheljabinsk, 10. August 1986

Marina Antonjuk, Tscheljabinsk, 10. August 1986 - 20,58 m China Volksrepublik

Gong Lijiao, Tokio, 1. August 2021

Gong Lijiao, Tokio, 1. August 2021 - 20,54 m China Volksrepublik

Zhang Liuhong, Peking, 5. Juni 1994

Zhang Liuhong, Peking, 5. Juni 1994 - 20,53 m Deutschland BR

Iris Plotzitzka, Köln, 21. August 1988

Iris Plotzitzka, Köln, 21. August 1988 - 20,51 m Vereinigte Staaten

Chase Ealey, Eugene, 26. Juni 2022

Chase Ealey, Eugene, 26. Juni 2022 - 20,47 m Sowjetunion

Nina Issajewa, Brjansk, 28. August 1982

Nina Issajewa, Brjansk, 28. August 1982 - 20,47 m China Volksrepublik

Cong Yuzhen, Tianjin, 3. September 1988

Cong Yuzhen, Tianjin, 3. September 1988

- Österreichischer Rekord: 19,21 m Valentina Fedjuschina, Casablanca, 13. Juli 1999

- Schweizer Rekord: 18,02 m Ursula Stäheli, Zug, 14. August 1988

Siehe auch

Literatur

- Progression of World best performances and official IAAF World Records. 2003 Edition. Monaco, 2003, S. 180 ff. und 319 ff. (englisch)

Weblinks

- Shot Put All Time – Ewige Weltbestenliste der IAAF, Kugelstoßen Männer

- Shot Put All Time – Ewige Weltbestenliste der IAAF, Kugelstoßen Frauen

- Leichtathletik-Jahres-Weltbestenliste bis Platz 20 (engl.)

100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1500 m | 5000 m | 10.000 m | Marathon | 20-km-Gehen | 50-km-Gehen | 100 m Hürden (nur Frauen) | 110 m Hürden (nur Männer) | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 × 100-m-Staffel | 4 × 400-m-Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | Siebenkampf (nur Frauen) | Zehnkampf