Fliegenpilz

| Fliegenpilz | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Fliegenpilz (Amanita muscaria) | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Amanita muscaria | ||||||||||||

| (L. : Fr.) Lamarck | ||||||||||||

| Varietäten | ||||||||||||

|

Der Fliegenpilz (Amanita muscaria), auch Roter Fliegenpilz genannt, ist eine giftige Pilzart aus der Familie der Wulstlingsverwandten. Die Fruchtkörper erscheinen in Mitteleuropa von Juni bis zum Beginn des Winters, hauptsächlich von Juli bis Oktober.

Die Giftwirkung des Fliegenpilzes wird wie bei verwandten Arten wie dem giftigeren Pantherpilz (Amanita pantherina) vor allem auf die toxische Wirkung der Ibotensäure sowie sekundär auf Muscarin zurückgeführt.

Er wurde von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie zum Pilz des Jahres 2022 ernannt.

Inhaltsverzeichnis

Kurzbeschreibung

- Hut: bis 18 Zentimeter breit, leuchtendrot mit weißen Tupfen, die bei Regen fehlen. Haut abziehbar

- Lamellen: weiß, weich

- Stiel: bis 20 Zentimeter lang, weiß, Knolle warzig gezont (ohne Scheide beim Fliegenpilz der Typusvarietät muscaria, jedoch bei aureola)

- Fleisch: weiß, ziemlich weich

- Vorkommen: unter Fichten und Birken, selten unter anderen Bäumen

- Verwechslung: mit dem Kaiserling

Merkmale

Der Fliegenpilz ist mit seinem auffälligen roten, weiß gepunkteten Hut weit und gut zu sehen. Er hat einen Durchmesser von 5 bis über 15 Zentimeter, ist jung kugelig oder halbkugelig geschlossen, dann konvex, schließlich scheibenförmig mit etwas herabgebogenem, gestreiftem Rand. Jung ist er durch sehr dicht stehende Warzen und Schuppen noch fast weiß mit schwachem orangen oder rötlichem Schimmer, dann tief rot und mit grauweißen kegelförmigen Warzen, zum Teil auch breiten Schuppen – den charakteristischen weißen „Punkten“ – besetzt, die leicht abgewischt werden können. Sie sind Reste einer Gesamthülle (Velum universale), die den jungen Pilz anfangs schützend umschließt.

Der rote Hut ist bisweilen auch fleckenweise heller, und zwar besonders gegen den Rand mit oranger Mischfarbe, gelegentlich durch tiefer rot gefärbte Linien wie faserig gestreift. Am Hutrand hängen teilweise leicht entfernbare weiße Velumflocken. Im Übrigen ist die Oberfläche weitgehend glatt bzw. wie gehämmert uneben, im feuchten Zustand etwas schmierig und schwach glänzend. Die Hutdeckschicht ist als Haut bis zur Mitte des Hutes abziehbar; das dadurch freigelegte Hutfleisch ist tief safrangelb gefärbt.

Auf der Unterseite des Hutes befinden sich Lamellen. Diese stehen frei, untermischt und ziemlich gedrängt. Sie sind schwach bauchig und weisen eine fein gezähnte Schneide auf, die unter der Lupe gesehen zugleich flockig ist. Ihre Farbe ist weißlich, bei älteren Stücken aus der Tiefe heraus mit schwach lachsfarbenem Schein. Gegen den Hutrand sind sie stumpf geformt. Sie fühlen sich weich an und haben eine glatte Lamellenfläche. Der Sporenstaub ist weiß.

Der Stiel ist 8 bis 20 Zentimeter hoch und 1,5 bis 3 Zentimeter dick und besitzt einen runden Querschnitt. Die Stielspitze ist gegen den Hut ausweitend, die Stielbasis knollig verdickt. In seiner oberen Hälfte (oft sogar ziemlich weit oben) weist er einen häutigen, empfindlichen Ring auf, der unterseits flockig ist und oberseits wie gepresste Watte aussieht; dieser hat einen gezähnten Rand und ist weiß bzw. gelegentlich und stellenweise leicht gelblich gefärbt.

Der Stiel ist insgesamt weiß, an seiner Spitze bereift, gegen die Stielknolle auch schwach bräunlich und bisweilen durch unscheinbare Linien gezeichnet, die unregelmäßig netzig zusammenlaufen können. An der Stielknolle fügen sich zahlreiche weißlich-graue Warzen zu drei bis vier meist unvollständigen Ringzonen. Bisweilen findet sich auch eine Volva, die jedoch in der Regel nicht gut entwickelt ist.

Das Fleisch ist schwammig, weich, lediglich in der Knolle ziemlich fest und ohne besonderen Geruch. Es ist im Stiel voll und schwach faserig bis schwammig. Von der Hutoberfläche her ist es orangegelb eingefärbt, sonst rein weiß. Während des Trocknungsprozesses schimmert die Huthaut zeitweilig golden bis kupfern, nimmt jedoch später eine mattorange Färbung an, wobei der metallische Schimmer wieder verblasst.

Ältere Pilzkörper bilden im Becherstadium eine Vertiefung in ihrem Hut, in dem sich Regenwasser sammeln kann, der sogenannte Zwergenwein.

Artabgrenzung

In Europa kommt eine weitere rothütige Amanita-Art vor: der essbare Kaiserling. Da beim Fliegenpilz die charakteristischen weißen Velum-Schuppen auf der Huthaut leicht abgewischt werden können und die oft tiefrote Huthaut auch heller ausfallen kann, ist er unter Umständen leicht mit dem Kaiserling verwechselbar. Der Fliegenpilz unterscheidet sich durch weiße Lamellen und einen weißen Stiel und hat in der Regel keine Volva, welche beim Kaiserling frei und gut entwickelt ist. Weiterhin finden sich beim Fliegenpilz im Zellmaterial des Velum universale aufgeblähte Hyphenelemente und Sphaerocysten.

Ökologie und Phänologie

Der Fliegenpilz kommt vom Sommer bis zum Herbst verbreitet in Nadel- und Laubwäldern vor und ist stellenweise häufig, besonders in der Nähe von Birken, mit denen er eine Mykorrhiza-Symbiose bildet. Er wächst in dichten wie lichten Wäldern sowie an Waldrändern. Im Gebirge gedeiht er bis zur Waldgrenze. Der Fliegenpilz bevorzugt saure Böden. Diese entstehen zum Beispiel aus den Gesteinen Granit, Gneis, Porphyr, Grauwacke, Quarzit, Sandstein sowie Quarzsand und Torf.

Sein geographisches Areal umfasst die nördliche gemäßigte Klimazone, insbesondere die boreale Nadelwaldregion Nordamerikas, Nordasiens und Nordeuropas, aber auch auf Island und in gebirgigen Regionen subtropischer Klimate ist er zu finden.

Giftwirkung

Inhaltsstoffe

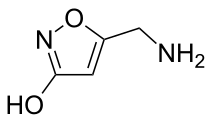

Der Hauptwirkstoff des Fliegenpilzes ist die Ibotensäure, eine nicht proteinogene Aminosäure. Besonders hohe Konzentrationen davon wurden im gelben Fleisch unter der Huthaut gefunden. Fleisch und Lamellen enthalten wesentlich mehr Ibotensäure als Huthaut und Stiel. Ibotensäure ist eine leicht zersetzliche Substanz, die bereits bei Entfernung des Kristallwassers unter Decarboxylierung zu Muscimol zerfällt. Daher findet sich in getrockneten Pilzen stets Muscimol an Stelle von Ibotensäure. Es scheint so, dass Muscimol erst bei der Aufarbeitung der Pilze entsteht, in natürlichem Zustand jedoch nicht im Pilzfleisch vorhanden ist. Muscimol ist der Wirkstoff, der die psychotrope Eigenschaft des Fliegenpilzes verursacht. Es ist etwa fünf- bis sechsmal stärker wirksam als Ibotensäure. Es wird vermutet, dass die festgestellte psychotrope Aktivität der Ibotensäure lediglich darauf zurückzuführen ist, dass sie sich im Körper teilweise zu Muscimol umwandelt, für sich genommen jedoch unwirksam ist.

Begleitet wird die Ibotensäure von Muscazon, einem ebenfalls unter Lichteinfluss entstehenden Zerfallsprodukt derselben. Muscazon ist pharmakologisch kaum aktiv. Es spielt für den Wirkungsverlauf einer Fliegenpilzvergiftung ebenso wie Muscarin keine bzw. nur eine untergeordnete Rolle.

Weiterhin finden sich geringe Mengen (zwei bis drei ppm vom Frischgewicht) Muscarin sowie (R)-4-Hydroxy-2-pyrrolidon. Alle genannten Verbindungen sind offenbar mit der Ibotensäure verwandt.

Analytik

Zur sicheren qualitativen und quantitativen Bestimmung der Inhaltsstoffe aus den unterschiedlichen Untersuchungsmaterialien kommen nach spezieller Probenvorbereitung, wie z. B. des Einsatzes von Ionenaustauschern, die HPLC oder Gaschromatographie in Kopplung mit der Massenspektrometrie zum Einsatz. Auch die Kapillarelektrophorese gekoppelt mit der Massenspektrometrie ist als analytisches Verfahren einsetzbar.

Pantherina-Syndrom

Die Vergiftungserscheinungen des Fliegenpilzes werden gemeinsam mit denen des Pantherpilzes (Amanita pantherina) unter der Bezeichnung Pantherina-Syndrom zusammengefasst. Die Latenzzeit wird allgemein mit ½ bis 3 Stunden angegeben. Danach treten Symptome auf, die insgesamt einem Alkoholrausch ähnlich sind: Verwirrung, Sprachstörungen, Ataxie, starke motorische Unruhe, Mydriasis, Mattigkeit. Je nach Stimmungslage stehen Angstgefühl und Depressionen, Gleichgültigkeit oder Euphorie bis hin zu seligem Glücksrausch im Vordergrund. Typisch sind weiterhin Störungen des Persönlichkeits-, Orts- und Zeitgefühls. Berichtet wird auch von einem Gefühl des Schwebens, von überdurchschnittlichen Leibeskräften, von Farbillusionen und seltener von echten Halluzinationen. Tremor, Krämpfe und klonische Muskelzuckungen werden häufig beobachtet. Ein tiefer Schlaf beendet dann meist nach 10 bis 15 Stunden das Pantherina-Syndrom. Die Patienten sind danach meist einigermaßen erholt und ohne Erinnerung an die durchgemachte Vergiftung. Nur in seltenen Fällen bleiben für einige Zeit Spätfolgen bestehen: Interessenlosigkeit, leichte Ermüdbarkeit, Gedächtnisschwäche.

Diese beschriebenen Symptome decken sich weitgehend mit denen, die nach der Einnahme von Muscimol auftreten, dem Hauptwirkstoff des Fliegenpilzes, der während der Trocknung des Pilzes aus Ibotensäure entsteht. Es löst in Mengen um 15 Milligramm zentralnervöse Störungen mit Schwindel, Benommenheit, Unruhe, Angstgefühle, Ataxie, Muskelkrämpfen, Lähmungen, starker Erregung, Delirium, euphorischen oder dysphorischen Verstimmungen, Schläfrigkeit, Behinderungen im motorischen System, Verminderung der Konzentration, Erhöhung der emotionellen Spannung, Derealisation und Depersonalisationsphänomene und Veränderungen im Raum-Zeit-Erleben mit allen Eigenschaften einer Modellpsychose aus. Diese Wirkungen des Muscimols, die einer ins Extreme gesteigerten Alkoholvergiftung gleichen (jedoch ohne Kater), erklären sich daraus, dass sowohl Alkohol als auch Muscimol mit dem Neurotransmitter Gamma-Aminobuttersäure (GABA) interagieren. Muscimol gilt als GABA-Mimetikum und dient der pharmazeutischen Forschung mittlerweile als Modellsubstanz für Verbindungen, die auf das GABA-Transmittersystem spezifisch einwirken (insbesondere Schmerzmittel). Ungeklärt ist noch das gelegentliche Auftreten einer zusätzlichen, meist schwachen Muscarin-Symptomatik in der Anfangsphase der Vergiftung. Dazu zählen unter anderem Bauchschmerzen, Durchfall, Übelkeit, Schwitzen, Speichelfluss.

Insgesamt wird deutlich, dass der Fliegenpilz nicht als Halluzinogen, sondern als Delirantium wirkt, bei dem die Einsicht in Ursache und Wirkung des Rausches verlorengegangen ist. Es treten die für Delirantia typischen Bewusstseinstrübungen und Realitätsverkennungen auf und die Überzeugung, fremde Personen seien anwesend. Die optischen Halluzinationen (falls sie überhaupt auftreten) sind nicht stark farbig, dafür treten akustische Halluzinationen auf. Typischerweise fehlt die Einsicht in die Künstlichkeit des Vorganges, die Beobachterposition und die Erinnerung an den Wirkhöhepunkt gehen verloren.

Louis Lewin, der Begründer der modernen Toxikologie, bezieht sich in seinem Werk Phantastica, in dem er unter anderem auch die Wirkungen des Fliegenpilzes beschreibt, auf den russischen Forschungsreisenden Stepan Krascheninnikow, der im Jahre 1755 einen Bericht über Kamtschatka veröffentlichte, der 1776 in deutscher Sprache erschien. Darin beschreibt er das Phänomen der Makropsie, welche sich so äußert:

„Ein solcher Mensch sieht bei erweiterten Pupillen alle ihm vorgelegten Gegenstände in ungeheurer Vergrößerung und äußert sich darüber. Ein kleines Loch erscheint ihm als schrecklicher Abgrund und ein Löffel voll Wasser ein See zu sein. Entsprechend diesem Trugsehen kann er auch zu einer Handlung veranlasst werden. Legt man ihm – was Korjäken mit einem so Berauschten aus Scherz tun – nachdem er zum Gehen veranlasst worden ist, ein kleines Hindernis, zum Beispiel ein Stöckchen in den Weg, so bleibt er stehen, mustert dasselbe und springt schließlich mit einem gewaltigen Satz darüber hinweg.“

Auch Krascheninnikows Bericht wurde populär, und über Louis Lewins Schilderung gelangte das Phänomen der Makropsie in die toxikologischen Fachbücher, obwohl es sonst nirgends beobachtet wurde. Entsprechendes gilt für die von Krascheninnikow beschriebenen Tobsuchtsanfälle, die er beobachtet haben will. Tobsuchtsanfälle sind, wenn sie überhaupt auftreten sollten, eher die Ausnahme. Es scheint daher, dass dessen Bericht mehrheitlich auf Hörensagen beruht, statt auf eigener Anschauung.

In der Zeitschrift integration, Ausgabe 2&3, ist ein Bericht über 18 Fälle von Pantherpilzvergiftungen enthalten, die sowohl aus der Perspektive der behandelnden Mediziner als auch der betroffenen Patienten geschildert werden. In keinem der beschriebenen Fälle wurden Tobsuchtsanfälle oder andere Formen von Gewaltausbruch beobachtet. Dies deckt sich mit dem Bericht Carl von Dittmars aus dem Jahr 1900, wonach er sich an keinen erinnern könne, „der rasend oder wild geworden wäre.“ Sämtliche bekannt gewordenen Erfahrungsberichte bestätigen die in der Fachliteratur unter dem Pantherina-Syndrom mit aufgezählten Tobsuchtsanfälle nicht. Auch Wolfgang Bauer, der nach eigenen Angaben über eine Sammlung von Erzählungen von Fliegenpilzkonsumenten aus den Jahren 1978 bis 1990 verfügt, bestätigt, dass es bei keinem dieser Konsumenten Wutausbrüche oder Akte der Destruktion gab.

Abschätzung der letalen Dosis

Die Prognose einer Fliegenpilzvergiftung gilt im Allgemeinen als gut. Es gibt bisher keinen dokumentierten Todesfall, der sich auf den ausschließlichen Verzehr von Fliegenpilzen zurückführen lässt. Aus Laborversuchen an Ratten ermittelte man die letale Dosis des Muscimols in einer Höhe von 45 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht bei oraler Aufnahme. Zwar ist es grundsätzlich problematisch, Ergebnisse aus Tierversuchen auf den Menschen zu übertragen, aber damit ergibt sich ein Anhaltspunkt für die Größenordnung der tödlich wirkenden Giftmenge. Diese 45 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht würden für einen erwachsenen Menschen umgerechnet etwa drei Gramm ergeben. Da allgemein beobachtet wird, dass die letale Dosis eines Giftes niedriger wird, wenn die Masse des Tieres steigt, wird angenommen, dass ein Gramm Muscimol für den Menschen tödlich sein könnte. In frischen Fliegenpilzen findet sich der Hauptwirkstoff Ibotensäure in Konzentrationen von 0,03 bis 0,1 Prozent der Pilzmasse. Während des Trocknens verliert der Pilz etwa 90 Prozent seiner Masse infolge des Verdunstens des Zellwassers. Zugleich decarboxyliert die Ibotensäure zu Muscimol, welches nun mit 1 Prozent der Trockenmasse den Hauptwirkstoff darstellt. Die zuvor geschätzte letale Menge von einem Gramm Muscimol ist folglich gleichbedeutend mit 100 Gramm Fliegenpilz-Trockenmasse beziehungsweise 1000 Gramm frischer Fliegenpilze. Ein einzelner mittelgroßer Fliegenpilz wiegt durchschnittlich 100 Gramm, womit sich als Untergrenze einer möglichen tödlichen Dosis die Menge von zehn ganzen Fliegenpilzen ergibt.

Neben Ibotensäure bzw. Muscimol sind im Fliegenpilz noch weitere, bisher nicht erforschte Pilzgifte enthalten, darunter mit Sicherheit auch ein leberschädigendes. In einem Bericht über 18 Pantherpilzvergiftungen ist der Hinweis enthalten, dass regelmäßig eine Leberschädigung aufgetreten war und daher vor Selbstversuchen dringend gewarnt wird. Dem entspricht die Bemerkung von Johanna Wagner, die einen Selbstversuch mit Fliegenpilz dokumentiert hat:

„Und was wirklich sehr unangenehm ist, ich habe die ganze Magen-Leber-Gegend geschwollen. Und jetzt, nachdem ich ja ohnedies an einer Tropenleber leide, habe ich gar keine Lust, daß ich die lange ärgere. Ich habe jetzt monatelang mit meiner Leber Ruhe gehabt und es war alles in bester Ordnung, und das muß man nicht provozieren durch Fliegenpilze, so lieb und so nett wie sie sind. … An sich war das ja wirklich ein hübsches Erlebnis, aber wie gesagt, die Leber ist es mir nicht wert.“

Weiterhin könnte Ibotensäure nervenschädigend wirken, wenn man es direkt ins Gehirn von Versuchstieren spritzt. Da sich zum einen Ibotensäure im Körper zu Muscimol umwandelt und zum anderen die Fliegenpilzzubereitung oral aufgenommen wird, ist diese Gefahr jedoch vermutlich nur hypothetisch.

Völlig ungeklärt ist jedoch, welche Resonanzen zwischen verschiedenen Giftwirkungen bestehen. Die Abschätzung von zehn Pilzen als letale Dosis ist daher kein toxikologisch gesicherter Wert, sondern verweist allenfalls auf die Dimension, in deren Nähe die genaue Anzahl vermutet werden kann.

Systematik

Es existieren mehrere anerkannte Varietäten: Der Fliegenpilz im eigentlichen Sinn ist die Typusvarietät muscaria. Dagegen hat die Varietät aureola häufig keine Flocken auf dem Hut, aber eine häutige Scheide. Die var. formosa besitzt einen orangegelben Hut mit spärlichen gelben Flocken. Beide Varietäten verursachen die gleichen Vergiftungserscheinungen wie die eigentliche Typusvarietät des Fliegenpilzes.

Der braune Königs-Fliegenpilz (Amanita regalis) wurde von einigen Autoren nicht als eigenständige Art anerkannt, sondern ebenfalls als Varietät des Roten Fliegenpilzes geführt, jedoch bestätigten phylogenetische Untersuchungen dessen Eigenständigkeit.

Der Fliegenpilz als Rauschmittel

Noch bevor der Mensch damit begann Fliegenpilze als Rauschmittel zu nutzen, hatten Rentiere in Finnland und Sibirien offenbar die berauschende Wirkungsweise von Amanita muscaria entdeckt. Schamanen vom Volk der Samen sollen dieses Verhalten nachgeahmt haben und glaubten durch den Verzehr der Pilze prophetische Kräfte zu erlangen und mit den Rentieren kommunizieren zu können.

Doch auch die Tungusischen Völker sollen in Sibirien auf die Vorliebe der Rentiere für Fliegenpilze aufmerksam geworden sein und sie daraufhin ebenfalls konsumiert haben. Da die Rentiere normalerweise hintereinander in Reihe wandern, war den Menschen aufgefallen, dass einzelne Tiere die Formation verließen, um Fliegenpilze aufzuspüren und zu fressen, selbst wenn diese mit Schnee bedeckt waren. Tungusische Völker nehmen bis heute Fliegenpilz zu sich – entweder roh oder indem sie den Urin ihrer Rentiere trinken.

Traditioneller Gebrauch bei sibirischen Völkern

Der Fliegenpilz wurde und wird in manchen Kulturen als Rauschmittel verwendet. Seit Jahrtausenden sammeln ihn die Schamanen einiger sibirischer Völker (nachgewiesen bei Mansen, Chanten, Kamtschadalen) wegen seiner Ekstase-auslösenden Eigenschaft. Der Fliegenpilz gilt bei einigen dieser Völker als das materiell gewordene göttliche Fleisch, das den Konsumenten mit der spirituellen Welt verschmelzen lässt. Bei den Kamtschadalen war neben dem schamanistischen auch der hedonistische Gebrauch üblich.

Eine Variante bei indigenen sibirischen Völkern besteht darin, den Urin des Schamanen zu trinken, nachdem dieser Fliegenpilz konsumiert hat. Sinnvoll ist diese Praxis deshalb, weil der Wirkstoff Ibotensäure zu Muscimol abgebaut und zum größten Teil unverändert durch den Urin ausgeschieden wird. Ibotensäure ist giftiger und hat eine geringere Rauschwirkung als Muscimol. Dieser Vorgang kann drei- bis viermal wiederholt werden. Das Urintrinken gilt als weniger gefährlich als der Konsum des Pilzes selbst, da die enthaltenen Gifte wie Muscarin vom Körper erst abgebaut und dann ausgeschieden werden. Während bei der direkten Einnahme des Pilzes Magenkrämpfe und Brechreiz die Regel sind, entfällt diese unangenehme Nebenwirkung beim urinalen Trunk – die Rauschwirkung entfaltet sich dann ungestört. Auch der Urin von Rentieren, die Fliegenpilze verzehrt hatten, wurde konsumiert.

Im 18. Jahrhundert wurde der Fliegenpilzgebrauch der sibirischen Völker in Europa bekannt. Die früheste derartige Mitteilung stammt vom schwedischen Oberst Philip Johan von Strahlenberg, der in einem 1730 erschienenen und damals sehr populären Buch über seine Kriegsgefangenschaft in Kamtschatka über die dort beheimateten Völker berichtete:

„Die Russen, so mit ihnen handeln und verkehren, bringen ihnen unter anderen Waren auch eine Art Schwämme, die in Rußland wachsen, hin welche auf Rußisch Muchumor (Fliegenpilz) genannt werden, die sie vor Eichhörner, Füchse, Hermelinen, Zobeln etc. an sich tauschen, da denn die Reichen unter ihnen eine ziemliche Provision von diesen Schwämmen sich zum Winter machen können. Wenn sie nun ihre Festtage und Collationens halten wollen, giessen sie Wasser auf diese Schwämme, kochen selbige, und trinken sich davon voll, alsdenn lagern sich um der Reichen Hütten die Armen, die sich dergleichen Schwämme-Provision nicht machen können, und warten biß einer von den Gästen herunter kömmt, sein Wasser abzuschlagen, halten ihm eine hölzerne Schaale unter, und sauffen den Urin in sich, worinn noch einige Krafft von den Schwämmen stecket, davon sie auch voll werden, wollen also solche kräftige Wasser nicht so vergeblich auf die Erde fallen lassen.“

Auch Georg Heinrich von Langsdorff beschreibt diese Fliegenpilzkultur im Buch zu seiner Russlandreise ausführlich.

Hypothesen über andere Traditionen

Deutung des altindischen Soma-Getränks als Fliegenpilzextrakt

In seinem 1968 veröffentlichten Buch Soma – Divine Mushroom of Immortality stellt R. Gordon Wasson die Hypothese auf, dass das altindische Soma-Getränk identisch mit dem Fliegenpilz sei. Soma wird im Rigveda als strömendes Getränk bezeichnet, das anfangs trüb ist und sich später läutert. Die Zubereitung erfolgt durch Auspressen mit Reibesteinen oder Mahlsteinen. Dies alles erinnert eher an eine Beerenfrucht oder an eine Pflanze mit fleischigen Blättern oder Stängeln als an einen Pilz. Auf Grund der Verwandtschaft der Aryas mit den Griechen, deren gemeinsame Urheimat wahrscheinlich in der Kaukasusregion zu suchen ist, ist es nicht auszuschließen, dass sich die Identität des Soma auf die Weinrebe bezieht, die ebenfalls von dort stammt.

Während die Griechen in ihrer neuen Heimat weiterhin die Weinrebe kultivieren konnten und diese mit Dionysos verbanden, dem Gott des Rausches und der Ekstase, gingen die Aryas dieser Pflanze verlustig und wichen auf Surrogate aus, die in den Trockenregionen Irans und des Pandschab vorkamen, beispielsweise Steppenraute (Peganum harmala) oder Meerträubel (Ephedra vulgaris), die ihrerseits psychotrop wirken. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Griechen den Wein als „Göttertrank“ bezeichneten und zu seiner Charakterisierung bzw. Verherrlichung auf ein ähnliches Vokabular zurückgriffen wie die Aryas in Bezug auf Soma. Es scheint also eher zuzutreffen, dass Soma aus der Weinrebe gewonnen wurde und nicht aus dem Fliegenpilz.

Wasson hoffte, seine These beweisen zu können, indem er selbst Fliegenpilze zu sich nahm, doch die Resultate waren alles andere als ermutigend. Daraufhin studierte Wasson erneut die Berichte aus Sibirien und stieß wiederholt auf Hinweise, dass Fliegenpilze niemals roh, sondern stets in getrocknetem Zustand verspeist wurden. Dies stand in eklatantem Widerspruch zu seiner Soma-Theorie – vgl. Um seine These dennoch aufrechtzuerhalten, griff er auf einzelne Rig-Veda-Hymnen zurück, die seiner Ansicht nach die Hypothese Some = Fliegenpilz(saft) unterstützten.

In der Indologie sind seine Deutungen nicht anerkannt. Dessen ungeachtet wurde und wird die Soma-Hypothese auch in der einschlägigen Fachliteratur noch immer unkritisch übernommen und ungeprüft weiter verbreitet, so zum Beispiel im Handbuch der Rauschdrogen:

„Wasson hat mit bemerkenswerter Genauigkeit sämtliche Hinweise gesammelt und nach eingehender Überprüfung am Ende herausgefunden, dass Soma höchstwahrscheinlich mit Amanita muscaria identisch ist. Auf Grund linguistischer Überlegungen nimmt Wasson an, dass die Sibirier die Sitte des Fliegenpilzes von den Ariern übernommen haben. Während aber in Indien und im restlichen Europa der sakramentale Genuss des Halluzinogens bald aufhörte, hat er sich im entlegenen Ostsibirien noch lange gehalten.“

Bezug zu den altnordischen Berserkern

Unter dem Eindruck der ersten Berichte zum Fliegenpilzgebrauch bei sibirischen Völkern stellte der Schwede Samuel Ödman im Jahr 1784 die Hypothese auf, dass die altnordischen Berserker Fliegenpilze eingenommen hätten, um in ihre sprichwörtliche („Er wütet wie ein Berserker.“) Raserei zu verfallen. Dieser „Versuch, über die Naturgeschichte den Berserker-Gang der alten nordischen Kämpfer zu erklären“ (so der übersetzte Titel von Ödmans Abhandlung), stellte den ersten Versuch dar, ein geschichtliches Phänomen auf der Basis einer ethnobotanischen Hypothese zu erklären. Er hält sich mittlerweile seit über 200 Jahren in der einschlägigen Literatur und ist bis in die Gegenwart populär geblieben. Tobsuchtsanfälle gehören allerdings nicht zum typischen Erscheinungsbild einer Fliegenpilzvergiftung, so dass diese Hypothese nicht bestätigt werden kann. Zu Ödmans Lebzeiten wusste man dies allerdings noch nicht. So schreibt im Jahre 1784 der Berliner Professor Johann Samuel Halle, der Fliegenpilz verursache

„Berauschung, Wahnwitz, Tollkühnheit, Zittern und eine solche Wuth, daß man sich für Verzweiflung in Schwerdter und ins Feuer hineinstürzt.“

Marginal gebliebene Hypothesen

Marginal blieb dagegen die Hypothese von Robert von Ranke-Graves, Nektar und Ambrosia der griechischen Mythologie würden berauschende Pilze und namentlich den Fliegenpilz enthalten. Die Vermutung von John Marco Allegro, dass in den Evangelien des Neuen Testaments in Wahrheit ein Kult um einen Pilz mit dem Decknamen Jesus geschildert würde, stieß auf einhellige Ablehnung in der Fachwelt. Wolfgang Bauer listet in seinem Artikel Der Fliegenpilz in Zaubermärchen, Märchenbildern, Sagen, Liedern und Gedichten auf, welche Benennungen in Märchen auf Erscheinungsformen, Gestaltsaspekten und Wirkungen des Fliegenpilzes verweisen. Unter anderem begreift er den abgeschnittenen Finger, der in dem Märchen von den Drei Raben eine wichtige Rolle spielt, als Fliegenpilz. Für ihn sind Märchen eine Sammlung von verschlüsselten Metaphern, die in Gestalt einer „intentionalen Sprache“ auf einen vorchristlichen Fliegenpilzgebrauch hindeuten.

Der Fliegenpilz als Insektizid

Traditionell wird der Fliegenpilz auch als Insektizid zur Bekämpfung von Fliegen verwendet, indem der frische oder getrocknete Fliegenpilz in Milch eingelegt wurde und dann die Fliegen anlockte.

Ein 2016 veröffentlichter Artikel vergleicht neun verschiedene Methoden zur Aufbereitung des Fliegenpilzes für diese Zwecke in Slowenien hinsichtlich des Gehalts an Ibotensäure und Muscimol, die für eine schwache insektizide Wirkung verantwortlich sind. Der Gehalt an Ibotensäure und Muscimol hängt demzufolge nicht vom Lösungsmittel (Milch oder Wasser) ab. Die Extraktion dieser Substanzen kann jedoch thermisch oder mechanisch beschleunigt werden.

Etymologie

Zur Herkunft des Wortes Amanita siehe Wulstlinge. „Muscaria“ rührt von lateinisch musca – die Fliege – her.

Die deutsche Bezeichnung Fliegenpilz soll einem weit verbreiteten Glauben zufolge von einem alten Brauch herstammen, gezuckerte Stücke des Fruchtkörpers mit Milch übergossen als tödliches Lockmittel für Fliegen zu verwenden. Die moderne Forschung bezweifelt dies jedoch, unter anderem da bei entsprechenden Versuchen die Fliegen meist lediglich betäubt wurden. Stattdessen wird ein Zusammenhang mit Fliegen als altem Symbol für Wahnsinn vermutet.

Der häufig vorkommende und auffallend aussehende Pilz hat regional viele Namen. Die meisten Namen von Amanita muscaria sind mit der Fliege oder der Kröte verbunden (Fliegenpilz, Mückenschwamm, Mückenpfeffer, Fliegenschwamm, Fliegenteufel, Sunneschirmche, bunte Poggenstool, Narrenschwamm, Krötenstuhl). Während in der Verbindung zu Fliegen die Vorstellung zum Ausdruck kommt, Fliegenpilze seien als Insektizid geeignet (siehe oben), bezieht sich die Verbindung zu Kröten möglicherweise auf die Ähnlichkeit getrockneter Pilzhüte mit Krötenhaut.

Im 1. Jh. berichteten Dioskurides und Plinius der Ältere zwar ausführlich über die Giftwirkung der Pilze im Allgemeinen, aus ihren Schilderungen konnten jedoch die von ihnen erwähnten Arten nicht erkannt werden. Die erste Beschreibung des Fliegenpilzes gab Albertus Magnus im 13. Jh. in seiner Abhandlung „De vegetabilibus.“ Er nannte ihn „fungus muscarum“ („Mückenpilz“), da er – in Milch gepulvert – die Mücken töte.

Glückssymbol

Neben dem Hufeisen und dem vierblättrigen Kleeblatt zählt der Fliegenpilz zu den beliebtesten Glückssymbolen. Man findet ihn auf Glückwunschkarten und in bebilderten Märchenbüchern. Diese Bedeutung erlangte er wahrscheinlich dank seines einprägsamen rot-weißen Farbmusters, so wie auch der Marienkäfer, der mit seinem schwarz-roten Farbmuster viel häufiger als Glückssymbol verwendet wird als andere nützliche Insekten. Dass Postkarten mit Fliegenpilzen in der Zeit nach 1900 häufiger wurden, hängt wahrscheinlich auch mit der veränderten Bedeutung des Wortes „Glückspilz“ zusammen. Wie das englische Wort „Mushroom“ bedeutete es zunächst „Emporkömmling, Parvenue“. Erst im 19. Jahrhundert bezeichnete es häufiger einen Menschen, der Glück hat.

Werbeträger

In den 1950er Jahren baute die Firma Waldner insgesamt 50 Kioske in Fliegenpilzform, die ursprünglich zum Verkauf von Molkereiprodukten gedacht waren und auch exportiert wurden. Von den heute noch existierenden Exemplaren stehen inzwischen manche unter Denkmalschutz.

Quellen

Literatur

- René Flammer, Egon Horak: Giftpilze – Pilzgifte. Pilzvergiftungen. Ein Nachschlagewerk für Ärzte, Apotheker, Biologen, Mykologen, Pilzexperten und Pilzsammler. Schwabe, Basel 2003, ISBN 3-7965-2008-1.

- Clark Heinrich: Die Magie der Pilze. Eugen Diederichs Verlag, München 1998, ISBN 3-424-01396-X.

- Samuel Ödmann: Försök, at utur Naturens Historia förklara de nordiska gamla Kämpars Berserka-gång. In: Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens handlingar. 1784, Band 5, S. 240–247.

- Frank Roth, Hanns Frank, Kurt Kormann: Giftpilze, Pilzgifte – Schimmelpilze, Mykotoxine. Nikol, Hamburg 1990, ISBN 3-933203-42-2.

- Bernhard van Treeck: Drogen- und Suchtlexikon. Lexikon-Imprint-Verlag, Berlin 2004, ISBN 3-89602-221-0.

- R. Gordon Wasson: Soma – Divine Mushroom of Immortality. (= Ethno-Mycological Studies. 1). Harcourt Brace Jovanovich, New York 1971, ISBN 0-15-683800-1.

Weblinks

- Informationen zur Giftigkeit

- Fliegenpilz. In: Erowid. (englisch)

- Rentiere im Rausch

- Zeitraffer Wachstum Fliegenpilz

Laubwald-Rotkappe (1994) | Zunderschwamm (1995) | Habichtspilz (1996) | Frauen-Täubling (1997) | Schweinsohr (1998) | Satans-Röhrling (1999) | Königs-Fliegenpilz (2000) | Stachelsporige Mäandertrüffel (2001) | Orangefuchsiger Raukopf (2002) | Papageigrüner Saftling (2003) | Echter Hausschwamm (2004) | Gemeiner Wetterstern (2005) | Ästiger Stachelbart (2006) | Puppen-Kernkeule (2007) | Bronze-Röhrling (2008) | Blauer Rindenpilz (2009) | Schleiereule (2010) | Roter Gitterling (2011) | Graue Kraterelle (2012) | Braungrüner Zärtling (2013) | Gemeiner Tiegelteuerling (2014) | Verzweigte Becherkoralle (2015) | Lilastieliger Rötelritterling (2016) | Judasohr (2017) | Wiesen-Champignon (2018) | Grüner Knollenblätterpilz (2019) | Gemeine Stinkmorchel (2020) | Grünling (2021) | Fliegenpilz (2022) | Sumpf-Haubenpilz (2023)