Fructose

| Strukturformel | ||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||

|

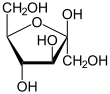

D-Fructose (links) L-Fructose (rechts) Fischer-Projektion, offenkettige Darstellung | ||||||||||||||||

| Allgemeines | ||||||||||||||||

| Name | Fructose | |||||||||||||||

| Andere Namen |

|

|||||||||||||||

| Summenformel | C6H12O6 | |||||||||||||||

| Kurzbeschreibung |

farb- und geruchlose, sehr süß schmeckende Prismen oder Nadeln |

|||||||||||||||

| Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| Arzneistoffangaben | ||||||||||||||||

| ATC-Code | ||||||||||||||||

| Eigenschaften | ||||||||||||||||

| Molare Masse | 180,16 g·mol−1 | |||||||||||||||

| Aggregatzustand |

fest |

|||||||||||||||

| Dichte |

1,59 g·cm−3 (20 °C) |

|||||||||||||||

| Schmelzpunkt |

|

|||||||||||||||

| Löslichkeit |

|

|||||||||||||||

| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||

| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | ||||||||||||||||

Fructose (oft auch Fruktose, von lateinisch fructus „Frucht“, veraltet Lävulose, umgangssprachlich Fruchtzucker) ist eine natürlich vorkommende chemische Verbindung. Fructose gehört als Monosaccharid (Einfachzucker) zu den Kohlenhydraten. Sie kommt in mehreren isomeren (anomeren) Formen vor. In diesem Artikel betreffen die Angaben zur Physiologie allein die D-Fructose. L-Fructose ist praktisch bedeutungslos.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Die Bezeichnung Fructose wurde 1857 von William Allen Miller erwähnt, als Allusion auf lateinisch fructus ‚Frucht‘ und „-ose“ als Suffix für Kohlenhydrate. Die Synthese des Fruchtzuckers gelang 1890Emil Fischer.

Eigenschaften

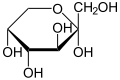

Fructose ist eine farb- und geruchlose, leicht wasserlösliche, sehr süß schmeckende Verbindung, die prismen- oder nadelförmige, stark hygroskopische Kristalle bildet. Bei 60 % Luftfeuchtigkeit nimmt sie innerhalb einer Stunde 0,28 % Wasser auf, innerhalb von 9 Tagen 0,6 %. Das Monosaccharid ist optisch aktiv und kommt in zwei spiegelbildlichen Isomeren, den sogenannten Enantiomeren vor. Fructose gehört wegen ihrer sechs Kohlenstoffatome zur Gruppe der Hexosen und wegen der Ketogruppe zu den Ketosen (Ketohexosen). In kristalliner Form liegt sie als Sechsring (Fructopyranose) vor, gelöst teilweise als Fünfring (Fructofuranose). Fructose hat einen physiologischen Brennwert von 15,7 kJ (= 3,75 kcal) pro Gramm. Fructose ist ein reduzierender Zucker. Sie neigt daher zur Reaktion mit Aminogruppen (Glykation). Die Glasübergangstemperatur von Fructose liegt bei 5 °C und die Gordon-Taylor-Konstante (eine experimentell ermittelte Konstante zur Vorhersage der Glasübergangstemperatur bei verschiedenen Massenanteilen eines Gemischs aus zwei Stoffen) liegt bei 3,8.

Die α- und β-Anomere der jeweiligen Ringformen können in wässriger Lösung ineinander umgewandelt werden und stehen untereinander in einem Gleichgewicht. Bei 20 °C liegt in Wasser gelöste D-Fructose zu 76 % in der β-Pyranoseform, zu 4 % in der α-Furanoseform und zu 20 % in der β-Furanoseform vor.

α-D-Fructofuranose |

β-D-Fructofuranose |

α-D-Fructopyranose |

β-D-Fructopyranose |

Vorkommen

Fructose als Einfachzucker kommt in der Natur vor allem in Kernobst (in Äpfeln und Birnen zu je etwa 6 g/100 g),Beeren (beispielsweise Weintrauben zu 7,5 g/100 g) sowie in exotischen Früchten (Granatapfel und Kaki) und im Honig (35,9–42,1 g/100 g) und in Kunsthonig vor. Haushaltszucker (Saccharose, auch Rohrzucker, wenn aus Zuckerrohr, oder Rübenzucker, wenn aus Zuckerrüben hergestellt) ist ein Zweifachzucker, der sich aus je einem Molekül Glucose (Traubenzucker) und Fructose zusammensetzt. Ein bedeutsamer Anteil bei der Zuckeraufnahme kommt aus industriell gefertigten Nahrungsmitteln, die Fructose-Glucose-Sirup (high-fructose corn syrup, HFCS) enthalten.

| Nahrungsmittel | Gesamtkohlenhydrate inkl. Ballaststoffe |

Gesamtzucker | Fructose | Glucose | Saccharose | Fructose/ Glucose Verhältnis |

Saccharose in % des Gesamtzuckers |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Früchte | |||||||

| Apfel | 13,8 | 10,4 | 5,9 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 19,9 |

| Aprikose | 11,1 | 9,2 | 0,9 | 2,4 | 5,9 | 0,7 | 63,5 |

| Banane | 22,8 | 12,2 | 4,9 | 5,0 | 2,4 | 1,0 | 20,0 |

| Feige, getrocknet | 63,9 | 47,9 | 22,9 | 24,8 | 0,9 | 0,93 | 0,15 |

| Trauben | 18,1 | 15,5 | 8,1 | 7,2 | 0,2 | 1,1 | 1 |

| Orange | 12,5 | 8,5 | 2,25 | 2,0 | 4,3 | 1,1 | 50,4 |

| Pfirsich | 9,5 | 8,4 | 1,5 | 2,0 | 4,8 | 0,9 | 56,7 |

| Birne | 15,5 | 9,8 | 6,2 | 2,8 | 0,8 | 2,1 | 8,0 |

| Ananas | 13,1 | 9,9 | 2,1 | 1,7 | 6,0 | 1,1 | 60,8 |

| Pflaume | 11,4 | 9,9 | 3,1 | 5,1 | 1,6 | 0,66 | 16,2 |

| Gemüse | |||||||

| Rote Bete | 9,6 | 6,8 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 1,0 | 96,2 |

| Karotte | 9,6 | 4,7 | 0,6 | 0,6 | 3,6 | 1,0 | 77 |

| Paprika | 6,0 | 4,2 | 2,3 | 1,9 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |

| Zwiebel | 7,6 | 5,0 | 2,0 | 2,3 | 0,7 | 0,9 | 14,3 |

| Süßkartoffel | 20,1 | 4,2 | 0,7 | 1,0 | 2,5 | 0,9 | 60,3 |

| Yamswurzel | 27,9 | 0,5 | Spuren | Spuren | Spuren | – | Spuren |

| Zuckerrohr | 13–18 | 0,2 – 1,0 | 0,2 – 1,0 | 11–16 | 1,0 | hoch | |

| Zuckerrübe | 17–18 | 0,1 – 0,5 | 0,1 – 0,5 | 16–17 | 1,0 | hoch | |

| Getreide | |||||||

| Mais | 19,0 | 6,2 | 1,9 | 3,4 | 0,9 | 0,61 | 15,0 |

Industrielle Erzeugung

Fructose wird industriell aus pflanzlichen Stärken wie beispielsweise Maisstärke gewonnen. Durch Zugabe des Enzyms Amylase wird aus gelöster Maisstärke zuerst Maissirup und in einer weiteren Reaktion durch Zugabe von Glucoseisomerase wird High-fructose corn syrup (HFCS) erzeugt, z. B. HFCS-42 (mit 42 % Fructose und 53 % Glucose in der Trockenmasse) und HFCS-55 (mit 55 % Fructose und 41 % Glucose in der Trockenmasse, zweite Generation HFCS ab 1976). Seit etwa 1972 werden die Enzyme immobilisiert, wodurch die Produktionskosten von HFCS in den USA unter die Importkosten von Saccharose fielen. Gleichzeitig war dies auch die erste großtechnische Anwendung der Immobilisierung von Enzymen und sie stellt die mengenmäßig weltweit größte technische Nutzung immobilisierter Enzyme dar. Daneben wird per Chromatographie noch HFCS-90 mit 90 % Fructoseanteil erzeugt, das zur Herstellung von HFCS-55 durch Verdünnung mit HFCS-42 verwendet wird. Die meisten Softdrinks in den USA verwenden HFCS-55, während die meisten anderen HFCS-gesüßten Lebensmittel HFCS-42 verwenden.

In den USA wird fast ausschließlich Mais (genauer: Maissirup) als Glucosequelle zur Produktion von Isoglucose eingesetzt, die eine Mischung von Glucose und Fructose ist, da Fructose eine höhere Süßkraft bei gleichem physiologischen Brennwert von 1570 kJ (= 374 kcal) pro 100 g aufweist. Die jährliche weltweite Produktionsmenge von Isoglucose beträgt acht Millionen Tonnen (Stand 2011). Glucosesirup wird mit Hilfe immobilisierter Glucose-Isomerase zur Herstellung von HFCS verwendet. Die dabei verwendete Glucose-Isomerase (genauer Xylose-Isomerase) stammt aus Bacillus coagulans,Streptomyces rubiginosus oder Streptomyces phaeochromogenes. Die Reaktion wird bei einem pH-Wert von 7,5–8,2 und einer Temperatur von 55–60 °C durchgeführt. Der aus Stärke erzeugte Glucosesirup wird nach einer Entfernung von Calciumionen zur Erzeugung von Fructose verwendet, da Calciumionen zwar Cofaktoren der Amylase bei der enzymatischen Herstellung des Glucosesirups sind, aber Hemmstoffe der Xylose-Isomerase bei der nachfolgenden Umwandlung zu Fructose – dabei sind Magnesiumionen die Cofaktoren. In geringerem Umfang wird Invertzucker hergestellt, als Mischung von Glucose und Fructose durch Hydrolyse von Saccharose.

Industrielle Verwendung

Aufgrund niedrigerer Produktionskosten und höherer Süßkraft wird anstelle von Saccharose (Haushaltszucker) zunehmend Fructose als industrielles Süßungsmittel verwendet.

Verwendung zum Süßen

Lange Zeit – bis Anfang der 2000er-Jahre – wurde Fruchtzucker zum Süßen diätetischer Lebensmittel empfohlen. Bezogen auf Haushaltszucker hat eine 10-prozentige D-Fructoselösung eine Süßkraft von 114 Prozent. Die Angaben variieren zwischen 1,14 (gelöste Form) und 1,8 (kristalline Form). Die Süßkraft von Fructose wirkt synergistisch mit anderen Verbindungen, die zum Süßen verwendet werden. Die Pyranoseform der Fructose wirkt süßer als Saccharose, während die Furanoseform etwa gleich süß wirkt. Im kristallinen Zustand liegt nur die süßer wirkende Pyranoseform der Fructose vor. Erwärmen von Fructoselösungen begünstigt die Furanoseform. Durch Erhitzen wird die Pyranoseform in die Furanoseform umgewandelt, weshalb HFCS vor allem in Kaltgetränken als Süßungsmittel eingesetzt wird. Fructose ist hygroskopischer als andere Zucker und ist in Wasser besser löslich. Daher sind Zuckermischungen mit Fructose weicher, was zu einem angenehmeren Mundgefühl führen kann. Die aufgrund der vergleichsweise niedrigen Molmasse stärkere Gefrierpunktserniedrigung kann allerdings bei tiefgekühlten Nahrungsmitteln Schwierigkeiten bereiten.

In den USA stieg die kommerzielle Verwendung von Fructose in den 1970er-Jahren drastisch an – der Verzehr von High Fructose Corn Syrup (HFCS), einer besonders fructosereichen Version des Maissirups, von 0,23 kg pro Person im Jahr 1970 auf 28,4 kg pro Person im Jahr 1997. HFCS wird in den USA vor allem in Softdrinks eingesetzt, wobei der Fructosegehalt auf bis zu 55 % (HFCS-55) gesteigert wird. Dieses Süßungsmittel ist für den Hersteller besonders kostengünstig, da in den USA die Maisproduktion subventioniert wird, wohingegen der Zuckerimport verzollt werden muss. Diese signifikante Änderung in der Zusammensetzung der Zuckerzusätze zu Lebensmitteln wurde vorgenommen, ohne dass die möglichen Wirkungen auf den menschlichen Stoffwechsel zuvor umfassend untersucht wurden.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) weist darauf hin, dass ein übermäßiger Verzehr von freien Zuckern die Entstehung von Karies und Übergewicht samt Folgeerkrankungen begünstigt. Die Zufuhr an freien Zuckern sollte daher auf weniger als 10 % der täglichen Nahrungsenergie beschränkt werden. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) kam jedoch bei der Auswertung vorliegender Studien zum Schluss, dass die Verwendung von Fructose als Zuckeraustauschstoff in Diabetiker-Lebensmitteln nicht sinnvoll ist, da sich eine erhöhte Fructoseaufnahme ungünstig auf den Stoffwechsel auswirke und die Entwicklung von Fettleibigkeit sowie des metabolischen Syndroms begünstigt werde. Außerdem kann die erhöhte Zufuhr von Fructose das Risiko für Bluthochdruck steigern.

Die in der EU-Verordnung geregelten Quoten für die Fructoseproduktion sind am 30. September 2017 ausgelaufen. Bis dahin hatte die Fructose in Deutschland folgende Bedeutung in Glukose-Fructose- bzw. Fructose-Glukosesirup:

- Glukose-Fruktose-Sirup

- 8–30 % Fructose vorwiegende Verwendung

- 42 % Fructose kaum Verwendung

- Fruktose-Glukose-Sirup

- 55 % Fructose keine Produktion und Verwendung

- 90 % Fructose keine Produktion und Verwendung

Es ist zu erwarten, dass sich die Fructoseproduktion mit dem Wegfall der Zuckerquote erhöht (mehr als verdreifacht).

Biochemie

Aufnahme

Im Dünndarm wird Fructose von Menschen unterschiedlich gut, vor allem langsamer als Glucose resorbiert. Dies liegt am passiven Transport der Fructose durch spezielle Proteine, zum einen durch das so genannte GLUT5 (Fructose-Transporter, apikal, d. h. an der dem Darmlumen zugewandten Zelloberfläche), das der Fructose Zutritt zu den Darmzellen (Enterocyten) gewährt, und zum anderen durch GLUT2 (Fructose- und Glucose-Transporter, basolateral, d. h. dem Blutkreislauf zugewandt), das der Fructose erlaubt, von den Darmzellen ins Blut zu gelangen. Daneben werden GLUT5 und GLUT2 auch von Nierenzellen gebildet, wodurch diese Zellen ebenfalls Fructose aufnehmen können. Die Michaelis-Menten-Konstante für die Aufnahme von Fructose liegt für GLUT5 bei etwa 6 mM und für GLUT2 bei etwa 11 mM.

Glucose und Galactose hingegen werden schneller sekundär-aktiv (SGLT1, apikal), also unter Energieverbrauch, in die Zelle gepumpt. Dies geschieht reguliert über eine rückgekoppelte Hemmung. Im Gegensatz dazu fließt Fructose unreguliert ohne Energieaufwand entlang ihres Konzentrationsgradienten. Dies führt dazu, dass Fructose niemals vollständig aus der Nahrung aufgenommen wird. Vor allem bei Kleinkindern besteht daher die Gefahr, dass es bei zu hohen Fructosemengen in der Nahrung zu osmotischer Diarrhoe kommt. Neben Fructose werden unter den Monosacchariden nur noch Glucose und Galactose direkt in den Blutkreislauf aufgenommen. Niedrige Dosen an Fructose unter 1 g/kg Körpergewicht werden vollständig im Dünndarm aufgenommen und dort verstoffwechselt. Nach Einnahme größerer Mengen von Fructose nimmt die Konzentration dennoch im Blut kaum zu, da die Fructose vollständig von der Leber aufgenommen wird. Ohne körperliche Betätigung wird Fructose in Glucose und Fettsäuren umgewandelt. Die Glucose wird in Glykogen gespeichert, in Fettsäuren und dann in Fette umgewandelt und auch an den Blutkreislauf zur Aufrechterhaltung des Blutzuckerspiegels abgegeben.

D-Fructose wird bei der Fructolyse in Zellen der Leber durch das Enzym Ketohexokinase C in D-Fructose-1-phosphat umgewandelt – so kann sie die Zelle nicht mehr verlassen. Andere Zelltypen besitzen als mögliche Transporter GLUT1, GLUT3 und GLUT4, die nur eine geringe Affinität für Fructose aufweisen – ebenso wie die Hexokinase in diesen Zellen. Der Vorrat an energiereichen Phosphaten wird durch die Ketohexokinase verbraucht: ATP → ADP → AMP und die AMP-Desaminase hochreguliert. Es fällt IMP an, das über den Purinabbau die Konzentration der Harnsäure ansteigen lässt. Fructose bindet beim Menschen an den Rezeptor für den Süßgeschmack auf der Zunge, dessen Aktivierung allgemein mit positiven Stimmungsveränderungen (Affekten) assoziiert ist. Hohe Dosen an Fructose verzögern den Eintritt der Sättigung. Fructose wird im Kraftsport gleichzeitig mit Glucose eingenommen, um eine schnellere Regeneration des Blutzuckerspiegels durch die Bildung von Laktat zu erreichen.

Biosynthese

A=Aldosereduktase, B=Sorbitoldehydrogenase

Fructose wird in Pflanzen im Calvin-Zyklus durch Photosynthese aus Kohlenstoffdioxid und Wasser aufgebaut.

In Körperzellen (außer der Leber – dort fehlt dieser Stoffwechselweg) entsteht Fructose aus Glucose über den Polyolweg, bei dem zunächst Glucose durch Aldosereduktase zu Sorbitol reduziert wird; dabei wird das Cosubstrat NADPH zu NADP+ oxidiert. Sorbitoldehydrogenase oxidiert Sorbitol dann zu Fructose, wobei das Cosubstrat NAD+ zu NADH reduziert wird. Der daraus resultierende Verlust von NADPH wird, neben der erhöhten Protein-Glykation, für einen Teil der Langzeitfolgen eines chronisch erhöhten Blutzuckerspiegels (z. B. bei Diabetes mellitus) verantwortlich gemacht, da NADPH auch als Cosubstrat von Glutathionreduktase von der Zelle zur Entgiftung gefährlicher Oxidationsprodukte reaktiver Sauerstoffverbindungen benötigt wird. Bei erhöhtem Blutglucosespiegel wird mehr Glucose über den Polyolweg unter erhöhtem NADPH-Verbrauch zu Fructose umgewandelt. Durch das Überangebot an Glucose fällt außerdem die Aldosereduktase für ihre eigentliche Entgiftungsaufgabe zunehmend aus. Zudem sammeln sich Fructose und Sorbitol in den Zellen an, was diese zum einen osmotisch schädigt, zum anderen können wesentliche Enzyme durch hohe Konzentrationen dieser beiden Zucker gehemmt werden.

Abbau

Fructose wird durch die Fructokinase phosphoryliert und wird dann als Fructose-1-phosphat in der Glykolyse verstoffwechselt. Die Fructolyse wird durch Insulin aktiviert und durch cAMP gehemmt. Dabei wird Fructose-1-phosphat durch die Aldolase B in Glycerinaldehyd und Dihydroxyacetonphosphat gespalten. Das Glycerinaldehyd wird durch die Triokinase zu Glycerinaldehyd-3-phosphat phosphoryliert. Dihydroxyacetonphosphat und Glycerinaldehyd-3-phosphat können sowohl in weiteren Abbauwegen wie dem Citratzyklus als auch zum Aufbau von Glucose per Gluconeogenese verwendet werden. Mit Hilfe von Hexokinase entstandenes Fructose-6-Phosphat wird daneben über eine reversible Reaktion mit Glucose-6-Phosphat-Isomerase in Glucose-6-Phosphat umgewandelt oder mit L-Glutamin-D-Fructose-6-Phosphat-Transamidase für die Bildung von Hexosaminen verwendet. Bedeutsamer ist der Abfluss der Zerfallsprodukte in die Triacylglyceridsynthese. Triacylglyceride lagern sich als Depotfett an, aber auch als Fetttröpfchen zwischen den Myofibrillen der Muskulatur. Im Fettgewebe kann Fructose auch als Fructose-6-phosphat in die Glykolyse eintreten, wenn die Glycogenreserven erschöpft sind. Weiterhin aktiviert Fructose das Carbohydrate Response Element Binding Protein (ChREBP), wodurch wiederum Enzyme für die Lipogenese (Fettbildung) und die Gluconeogenese induziert werden.

Fructose wird vom Körper schneller in Körperfett umgewandelt als Glucose.

Pathobiochemie

Übermäßiger Fructose-Konsum

2009 sorgte Robert Lustigs Theorie für Schlagzeilen, dass Fructose der Haupttreiber für Übergewicht und damit verbundene Erkrankungen sei. Lustig bezeichnete Fructose als „toxisch“ und verlangte, sie wie Alkohol zu regulieren.

Für Menschen zeigten Kohortenstudien allerdings keinen Zusammenhang zwischen Fructose und Körpergewicht, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ein Zusammenhang zeigt sich hingegen dann, wenn durch den Konsum von mit Zucker gesüßten Softdrinks zu viele Kalorien aufgenommen werden. Hier zeigt sich allerdings, dass der Konsum von Softdrinks auch ein genereller Marker für einen ungesunden Lebensstil sind. Letztlich sind der ungesunde Lebensstil und die übermäßige Zufuhr von Nahrungsenergie daher ursächlich für obige Krankheitsbilder und nicht die Fructose-Zufuhr. Zur Verbesserung der Gesundheit liegt daher heute der Hauptfokus immer noch auf der Kontrolle der Energiezufuhr und ausreichender Bewegung.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) sieht den übermäßigen Konsum von mit Fructose gesüßten Lebensmitteln mit einer Reihe von Erkrankungen assoziiert. Das Risiko für Übergewicht und Fettstoffwechselstörung wird als moderat eingestuft. Das Risiko für nicht-alkoholische Fettleber, Typ-2-Diabetes, und Bluthochdruck als niedrig. Die EFSA empfiehlt, den Konsum an zugesetzten und freien Zuckern so niedrig wie möglich zu halten.

Eine übermäßige Zufuhr von Nahrungsenergie in Form von Fructose führt zum metabolischen Syndrom, zu Übergewicht und teilweise auch zu Diabetes mellitus Typ II, nicht aber der Konsum von Fructose innerhalb einer normalen Zufuhr von Nahrungsenergie. Der übermäßige Konsum von Fructose wird mit einem erhöhten Risiko für Hyperurikämie assoziiert.

Gendefekte

Beim Menschen führen Störungen der Fructose-Aufnahme im Darm oder des Fructose-Stoffwechsels in der Leber zu Krankheitssymptomen. Verschiedene Gendefekte des Fructosestoffwechsels wurden beschrieben: die benigne Fructosurie aufgrund einer Fructokinase-Defizienz, die hereditäre Fructoseintoleranz und die Fructose-1,6-bisphosphatase-Defizienz. Klinische Bedeutung haben die häufige Fructosemalabsorption (auch intestinale Fructoseintoleranz genannt), bei der ein gestörter Fruchtzucker-Transport durch die Darmzellen angenommen wird, und die seltene, aber zu ernsten Symptomen führende hereditäre Fructoseintoleranz (HFI), die durch eine erbliche Störung des Fructosestoffwechsels in der Leber bedingt ist und bei der Fructose nicht oder nicht in ausreichenden Mengen abgebaut werden kann. Bei der hereditären Fructoseintoleranz wird in der Leber anstatt der Aldolase B die Aldolase A gebildet, die Fructose langsamer umsetzt. Durch die Anhäufung von Fructose-6-Phosphat und Fructose-1,6-Bisphosphat wird die Fructose-1,6-bisphosphatase und die Aldolase A gehemmt, wodurch die Glykolyse und die Gluconeogenese gehemmt wird. Daher folgt bei der hereditären Fructoseintoleranz eine Unterzuckerung auf den Konsum Fructose-haltiger Nahrung.

Bei der benignen Fructosurie (1:130.000, autosomal-rezessiv) liegt ein Mangel der Fructokinase vor. Fructose wird dabei vermehrt mit dem Urin ausgeschieden.

Geschätzte 30–40 % der Mitteleuropäer weisen die Fructosemalabsorption auf, wobei etwa die Hälfte Symptome zeigt. Die Störung tritt vorwiegend im Kindesalter auf. Nichtresorbierter Fruchtzucker wird von den Bakterien der Darmflora vorwiegend anaerob zu Kohlenstoffdioxid, Wasserstoff und kurzkettigen Fettsäuren abgebaut. Diese erzeugen Reizdarmsymptome wie Blähungen, Bauchschmerzen, breiigen, teils übelriechenden Stuhl und Durchfall. Die hereditäre Fructoseintoleranz ist sehr viel seltener; auf etwa 130.000 gesunde Menschen kommt ein von der HFI Betroffener. Diese Form der Fructoseintoleranz bewirkt über eine Störung des Glucosestoffwechsels eine gefährliche Unterzuckerung (Hypoglykämie).

Rechtslage

§ 12 der Verordnung über diätetische Lebensmittel (sogenannte Diätverordnung) regelte einst die Zusammensetzung spezieller Produkte für Diabetiker. Seit dem 9. Oktober 2010 ist dieser Artikel gestrichen, da der Forschungsstand zu Diabetikerdiäten und Zuckerersatzstoffen zeigt, dass diese Patienten keine derartigen Produkte benötigen und dass ein erhöhter Fructosekonsum sogar schädliche Einflüsse auf die Gesundheit haben kann (siehe Text). Fructose ist die gesetzlich geschützte Bezeichnung einer Zuckerart.

Die EU führte eine Bewertung der Effekte des Fructosekonsums durch. Das Scientific Advisory Committee on Nutrition im Vereinigten Königreich befand 2015, dass die Effekte von Fructose auch durch andere Zucker entstehen.

Analytik

Chromatographische Verfahren

In komplexem Untersuchungsmaterial kann Fructose nach hinreichender Probenvorbereitung durch die Kopplung der HPLC oder Gaschromatographie mit der Massenspektrometrie sicher qualitativ und quantitativ nachgewiesen werden. Fructose in kohlensäurehaltigen Getränken kann per HPLC getrennt und nachgewiesen werden.

Fehling-Probe

Als α-Hydroxyketon wirkt Fructose reduzierend, daneben kann sie im Zuge der Fehling-Reaktion im alkalischen Milieu in Mannose und Glucose umgewandelt werden (siehe Ketol-Endiol-Tautomerie), so dass ein Gleichgewicht zwischen all diesen Isomeren vorliegt.

Seliwanow-Probe

Die Seliwanow-Reaktion ist ein Nachweis für Ketohexosen in der Furanose-Ringform. Da sie im sauren Milieu abläuft, kommt es nicht zur Ketol-Endiol-Tautomerie. Mit Glucose fällt die Probe deshalb negativ aus.

Zunächst wird die Fructose mit Salzsäure erhitzt. Dadurch entsteht das 5-Hydroxymethylfurfural. Dieses reagiert dann mit Resorcin zu einem roten Niederschlag.

Literatur

- M. R. Laughlin: Normal roles for dietary fructose in carbohydrate metabolism. In: Nutrients, Band 6, Nummer 8, August 2014, S. 3117–3129, doi:10.3390/nu6083117, PMID 25100436, PMC 4145298 (freier Volltext).

- M. B. Vos, J. E. Lavine: Dietary fructose in nonalcoholic fatty liver disease. In: Hepatology, Band 57, Nummer 6, Juni 2013, S. 2525–2531, doi:10.1002/hep.26299, PMID 23390127.

- Duncan Tappy, Kim-Anne Le: Metabolic Effects of Fructose and the Worldwide Increase in Obesity. In: Physiological Reviews, 90, 2010, S. 23–46; thexporterpundit.com (PDF; 746 kB).